Un niño de 4 años atrapado en el cuerpo de un adolescente

«Era todo lo que las personas son cuando tienen 14 o 15 años», excepto una década más joven.

Por Patrick Burleigh

El autor, centro, a los 7 años. Foto: Cortesía de Patrick Burleigh

El autor, centro, a los 7 años. Foto: Cortesía de Patrick Burleigh

Esta historia fue producida en sociedad con Epic Magazine.

Conseguí mi primer vello púbico cuando tenía 2 años.

No podía hablar, apenas podía caminar, pero comencé a crecer como un arbusto. O eso me dicen. No tengo recuerdos de un momento antes de la pubertad, antes de los anhelos carnales, los impulsos, la angustia y la ira y la violencia. No había una edad de inocencia prelapsaria para mí; Nací, di un gran mordisco a la manzana y, a los 2 años, estaba bastante listo para ocuparme de Eva.

Fue lo mismo para mi padre, y para su padre, y para su padre, y para los hombres de mi familia que se remontan hasta donde tenemos registros. Todos llevamos la misma mutación genética hereditaria. En el cromosoma 2 en el ADN de todos los seres humanos, hay un gen llamado hormona luteinizante/receptor de coriogonadotropina (LHCGR). En mujeres en edad reproductiva, el LHCGR desencadena la ovulación; En los hombres, desencadena la producción de testosterona. Pero en algún lugar en los recesos perdidos de la historia genética de mi familia, un desafortunado antepasado mío nació con un gen LHCGR mutante.

Tener un gen LHCGR mutante conduce a lo que los médicos ahora llaman pubertad precoz familiar limitada por el hombre, una enfermedad extremadamente rara que afecta solo a los hombres porque es necesario tener testículos, razón por la cual también se llama testotoxicosis. La condición engaña a los testículos para que piensen que el cuerpo está listo para pasar por la pubertad, así que, wham, las compuertas se abren y el cuerpo está saturado de testosterona. El resultado es todo prematuro: crecimiento óseo, desarrollo muscular, vello corporal, el menú completo de cambios físicos dramáticos que acompañan a la pubertad. Solo que en lugar de tener 13, tienes 2.

La testotoxicosis afecta a menos de uno en un millón de hombres, y un destacado experto estima que solo podemos llegar a cientos. Ser una anomalía por tener pubis cuando todavía estás amamantando no es algo que uno presuma, por lo que, como mis antepasados, pasé la mayor parte de mi vida escondiéndolo, mintiéndolo, reprimiéndolo y evitándolo. Este sentimiento de extravagancia, de ser extraño y diferente, persistió hasta la edad adulta, de modo que me negué a hablar de ello con nadie más que con amigos cercanos y familiares.

Es decir, hasta hace poco más de cuatro años, cuando mi esposa y yo intentábamos tener un bebé propio, un esfuerzo que llevó dos años e innumerables episodios de citas sexuales sin alegría antes de que finalmente decidiéramos realizar la fertilización in vitro. Me vine en una taza, mi esposa llenó su cuerpo de hormonas, los científicos fertilizaron los óvulos y terminamos con cinco embriones viables. Todo se veía genial. Y luego me enfrenté a la decisión más difícil de mi vida.

Nos enteramos de que podríamos hacer una biopsia de los embriones para descubrir si alguno de ellos tenía el gen LHCGR mutante: el mutante responsable de una infancia llena de vergüenza, vergüenza y bullying; el mutante responsable de mi comportamiento violento y antisocial de niño; el mutante responsable de la problemática adolescencia que padecimos mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo y yo, una adolescencia que casi nos llevó a la cárcel o peor. Si uno de nuestros embriones dio positivo por una mutación del gen LHCGR, podríamos eliminarlo. Mi cuerpo sería el destino final de la enfermedad que había definido a mi familia durante generaciones.

No había razón para no hacer esto. Pero yo vacilé. Sí, mi infancia había sido inusualmente desafiante, pero ahora tenía 34 años y, según la mayoría de las métricas, tenía una gran vida. ¿Cuánto de esa vida hubiera sido diferente si me hubiera deshecho de la misma cosa que me había hecho a mí? Entonces, de nuevo, ¿podría ver cómo sufría mi hijo, sabiendo que podría haberlo salvado de ese sufrimiento? Yo no sabía. Así que volví. De vuelta a mi infancia. De vuelta a mi infancia. De vuelta a ese primer pequeño bebé puber.

2 años: «Yo era un fenómeno atlético a esta edad porque era mucho más grande y más fuerte que todos los demás. Era como si estuviera tomando esteroides». Foto: Cortesía de Patrick Burleigh

2 años: «Yo era un fenómeno atlético a esta edad porque era mucho más grande y más fuerte que todos los demás. Era como si estuviera tomando esteroides». Foto: Cortesía de Patrick Burleigh

Ahí estaba, en todo su esplendor: negro, grueso, rizado como una cama, enrollado desde la almohadilla aterciopelada de mi pubis de bebé monstruoso. Mis padres lo habían anticipado, especialmente mi padre, habiendo tenido una pubertad precoz. Sin embargo, no tenían idea de qué hacer. Mi padre no se había sometido a un tratamiento efectivo para su condición; Casi nadie en el planeta lo había hecho. De hecho, pronto me convertí en parte de uno de los estudios terapéuticos más grandes para la testotoxicosis. Y realmente fue solo por un acto del destino: el mejor amigo de mi madre había leído un artículo del periódico sobre un nuevo estudio en los National Institutes of Health en Maryland sobre la pubertad precoz familiar limitada por hombres. Hicimos una llamada y tres semanas después, mi madre y yo estábamos en un tren a Maryland desde nuestra casa en la ciudad de Nueva York.

El consentimiento para participar en el estudio de NIH significó que todos sus tratamientos para acortar los efectos de la mutación serían gratis hasta que completara la pubertad, pero también significaba que tenía que permitir que los médicos me golpearan y me pincharan y me exploraran. Con una condición llamada testotoxicosis, no es de extrañar que gran parte de estos golpes y pinchazos hayan pasado a mis testículos. Se midieron usando lo que parecía un anillo de llaves, solo que en lugar de llaves había testículos de madera de diferentes tamaños. Mi madre y una enfermera me sujetaron en la cama del hospital mientras los médicos apretaban mi escroto para determinar mi circunferencia específica.

Las sesiones de testículos fueron solo una de una batería de pruebas a las que fui sometido. Estaba el temido bloqueo de heparina, un tubo intravenoso incrustado en una vena de mi brazo que proporcionaba a las enfermeras y los médicos un acceso rápido a mi sangre. Como a mi madre le gustaba decir, literalmente pagué mi tratamiento con sangre, llenando un tubo de ensayo tras otro desde el tubo de goma. Y luego estaban las fotografías. El extraño hombre que fotografió anomalías médicas tenía su estudio en el sótano del hospital. Hacía frío, cavernoso, espeluznante. Ahí estaba, con el pie desnudo, mostrando mis genitales a un tipo que acababa de tomar fotografías de elefantiasis o gemelos unidos o cualquier otra deformidad física. Esto fue especialmente difícil para mi madre, quien, después de la primera o la segunda «sesión», cortésmente le dijo que se fuera a la mierda.

Tengo los registros de mi primera visita a los NIH. Tenía 3 años, pero mi estatura y mi peso eran los de un niño de 7 años. Mi nivel de testosterona estaba entre 300 y 500 nanogramos por decilitro, dentro del rango normal para un niño de 13 años. (El nivel de testosterona de un niño típico de 3 años es de alrededor de 15 nanogramos por decilitro). Tenía un bigote ligero y pronto tendría un acné menor. Los doctores también notaron que yo era propenso a los arrebatos agresivos; ese mismo año, después de una discusión con mi madre, golpeé mi mano a través de una puerta de vidrio y me corté la arteria cubital en mi muñeca, casi perdiendo el uso de mi mano derecha.

Para pintar una imagen de mi apariencia inusual a esa edad, me referiré al lenguaje vívido del Dr. Robert King Stone, el médico personal de Abraham Lincoln y uno de los médicos a su lado la noche que recibió el disparo. Una década antes del asesinato de Lincoln, en la edición de 1854 de una publicación extinta llamada The Eclectic Medical Journal, Stone escribió una de las primeras historias médicas de un niño con pubertad precoz familiar limitada por hombres. Describe su conmoción al descubrir que el niño tiene solo 4 años:

Inmediatamente declaré mi incredulidad, ya que su altura y robusto desarrollo parecían los de un niño al menos seis años mayor que la edad que mencionó … Si la cara del niño está oculta, el examinador declararía que su figura es la de un hombre en miniatura, perfectamente desarrollado, y por lo menos veintiún años de edad … Puedo observar que el padre presentó una extrema precocidad, después de haber experimentado su primera indulgencia sexual a la edad de ocho años … la delicadeza me impide detallar su destreza a esa temprana edad.

Stone sintió poca necesidad de ocultar su excitación al descubrir a este niño de 4 años sexualmente maduro. Su actitud refleja la misma sexualización que a menudo me encontraba cuando era niño. «Nunca olvidaré la mirada en la cara de su pediatra la primera vez que vio vello púbico en un niño de 2 años», me dijo recientemente mi madre. Fue una mirada que vimos con frecuencia en consultorios médicos, vestuarios, baños públicos y piscinas. Revulsión. Incredulidad. La fascinante fascinación.

Pasé una semana como paciente interno en NIH esa primera visita y volvería cada seis meses hasta que tuviera 12. Pediatric Ward 9-West se convirtió en una especie de segundo hogar para mí: la sala de juegos con su alfombra sucia rosada llena de juguetes rotos y libros de segunda mano, mamás que se compadecen en el salón, el humo de sus cigarrillos que se filtran en el pasillo, Los duques de Hazzard en el televisor con paneles de madera sobre mi cama. Me gustó allí. Y como la testotoxicosis es tan rara, los médicos me trataron como a una celebridad médica; no podían esperar para observarme, examinarme y medirme. Aprendí a disfrutar de la atención. Me hizo sentir especial. De hecho, en comparación con los pacientes pediátricos (niños con cáncer, niños con tumores cerebrales, niños con discapacidades físicas importantes) yo era bastante normal.

Al final de la segunda visita, me enviaron a casa con una maleta llena de un medicamento llamado espironolactona, destinado a bloquear los efectos de la testosterona en mi cuerpo. A partir de ese momento, tomar medicamentos se convirtió en una parte central de mi vida. A veces, me estaba tragando una docena de pastillas al día; en otras ocasiones, recibí una inyección en mi pierna todas las noches. Puede que no haya sido un bicho raro en el hospital, pero el régimen de píldoras e inyecciones me aseguró que permaneciera en casa. Las pijamas eran lo peor: las explicaciones incómodas para los nuevos amigos, los padres aturdidos, la vergüenza de que mi madre apareciera para clavarme una aguja en la pierna.

El objetivo de los medicamentos era reducir o incluso detener mi desarrollo puberal para tener una infancia normal y alcanzar mi «altura objetivo». A pesar de su crecimiento acelerado en la infancia, los hombres con pubertad precoz típicamente no son mucho más altos que cinco pies. Como un velocista que sale de sus bloques demasiado rápido y se quema antes de que pueda terminar la carrera, los hombres con testotoxicosis se disparan rápidamente en sus primeros años, pero sus huesos se fusionan prematuramente y no logran alcanzar sus alturas.

Más que probable, las drogas apenas funcionaron. Mido seis pies de altura, lo cual, según los estándares de pubertad precoz, es gigantesco. Sin embargo, mi padre llegó a cinco pies y 11 sin tratamiento, lo que es aún más notable. La primera vez que se presentó en el NIH, los médicos se reunieron y se maravillaron de él como si fuera Yao Ming. La teoría del trabajo es que nuestra familia tiene genes altos que contrarrestan los efectos de retraso en el crecimiento de nuestra mutación, pero es posible que me hayan robado hasta cinco pulgadas de altura. Mi hermano, que no heredó la mutación, tiene seis y seis. El otro objetivo de los medicamentos, para reducir mi pubertad a un ritmo normal, también fue un fracaso. El protocolo de la droga era nuevo y experimental; en consecuencia, pasaron los años antes de que se preparara el cóctel farmacéutico correcto, momento en el cual la palabra normal hacía mucho que había dejado de pertenecer a mi infancia.

3 años. Foto: Cortesía de Patrick Burleigh.

3 años. Foto: Cortesía de Patrick Burleigh.

Uno de mis primeros recuerdos es estar en el vestuario de mujeres en el YMCA con mi madre antes de una clase de natación. Una mujer mayor notó mi cuerpo musculoso y pubescente y se horrorizó: ¿cómo se atreve a llevar a un joven al vestuario de mujeres? Mamá explicó que yo solo tenía 4. La mujer se negó a creerlo. Ella acusó a mi madre de mentir, de ser una madre loca y permisiva de la Nueva Era. Mamá se mantuvo firme, pero ambos estábamos llorando. Esto no fue un incidente aislado. Si bien estos encuentros fueron dolorosos para mí, tal vez lo fueron incluso más para mi madre, que tuvo que ver a su bebé ser humillado y avergonzado repetidamente. «Siempre guardaba una caja de Kleenex conmigo», dijo, «porque lloraba todo el tiempo».

Mi madre solía ser el padre encargado de explicar la brecha discordante entre mi apariencia y mi comportamiento; ella fue la que se quedó conmigo en el NIH, la que administró mis vacunas todas las noches, la que se disculpó con los maestros, consejeros y entrenadores por mis arrebatos hormonales. Ella había sido una actriz con una carrera prometedora antes de que yo naciera, y aunque ella lo niega, sospecho que el trabajo tan intenso de criarme contribuyó a su decisión de dejar de actuar. Era una joven hermosa y extrovertida, del tipo que tranquiliza a la gente. Esas cualidades la convirtieron en una artista magnética, pero también en mi mejor aliada: la gente me dio un respiro porque les gustaba mi mamá. Tan mal como las cosas se pusieron, habrían sido incomparablemente peores si ella no hubiera estado a mi lado.

Sin embargo, a pesar de los mejores esfuerzos de mamá, la vergüenza y el bochorno se convirtieron en una constante en mi vida. Mucho de esto vino de mi preocupación por el sexo. Comencé a experimentar impulsos sexuales a una edad tan temprana que no recuerdo un momento antes de tener que encontrar una salida para ellos. «Te mostraré el mío si me muestras el tuyo» se convirtió en una obsesión. Lo que era un juego de descubrimiento inocente para otros niños de 4 años se convirtió, en virtud de mi cuerpo sexualmente capaz, decididamente menos inocente para mí.

Tenía una amiga en particular; la llamaré Abigail (los nombres han sido cambiados). Ella y yo éramos inseparables. Nuestra variación favorita de «Te mostraré el mío si me muestras el tuyo» tuvo lugar en el baño. El juego era simple: trataría de orinar a través de las piernas de Abigail mientras ella orinaba en el inodoro. Esto era imposible porque inevitablemente tenía una erección enorme. Tenía 5 años. No entendía mi deseo sexual. Simplemente lo sentía y me sentía obligado a actuar, pero no tenía la edad suficiente para actuar de manera identificable y sexual. Ni siquiera sabía qué era el sexo. Sentía una necesidad urgente e inescrutable de hacer algo, cualquier cosa, con mis genitales congestionados. Bien en la edad adulta, estos recuerdos me atormentaban. ¿Había sido una especie de depredador en edad preescolar? Yo no sabia

6 años: «Todos me querían en su equipo. Años después, todos se pusieron al día y se dieron cuenta de que en realidad era un atleta muy mediocre». Foto: Cortesía de Patrick Burleigh

6 años: «Todos me querían en su equipo. Años después, todos se pusieron al día y se dieron cuenta de que en realidad era un atleta muy mediocre». Foto: Cortesía de Patrick Burleigh

En mi familia, la vergüenza se escurre como una fuente de Champagne rebosante en vaso tras vaso hasta que se derrama por todas partes y hace un gran jodido desastre. La vergüenza es una consecuencia de la represión, y la represión es el mecanismo prevaleciente de mi familia para hacer frente a las dificultades de la pubertad precoz. Papá nació en la década de 1950, una década que se convirtió en un arte de la represión, y de lo que he recogido de mi madre y, en los raros momentos de apertura, de mi padre, para sobrevivir tanto en la escuela como en casa, rápidamente aprendió a contener el desorden de pasar por la pubertad cuando tenía 3 años. Mi abuelo, Bob, que también había sufrido la mutación, no quería que mi padre soportara el estigma social de ser increíblemente grande y peludo en comparación con sus compañeros, así que, desde el principio, decidió que mi padre debería saltarse dos grados en la escuela y simplemente mentirle a todos sobre su edad. Sus mejores amigos no sabían que él era más joven hasta mucho después de la secundaria.

Aunque luego se incorporó a la Universidad de California-Berkeley, mi padre tuvo dificultades académicas y no quería que yo hiciera lo mismo. Mis padres me pusieron en clases con niños de mi edad para darme una infancia «normal», que, en retrospectiva, es ridículamente ingenuo. Es posible que su decisión me haya ayudado a continuar con mi trabajo escolar, pero también me convirtió en el fenómeno de la clase, que no era un papel que aceptara con gracia. La montaña rusa hormonal en la que estaba me llevó a ataques de ira irreprimibles. Reboté de un extremo emocional a otro. Era todo lo que las personas son cuando tienen 14 o 15 años, pero yo tenía 6. Así que cuando me molestaban o me dejaban fuera, me enojaba. Era grande, era fuerte y podía golpear más fuerte que la mayoría de los niños de 6 años en el planeta.

Así que eso es lo que hice. Puñetazos. La gente quería provocar al niño grande, y me provocaba fácilmente. El problema era que cuando los maestros o entrenadores o padres llegaban a la escena, la óptica no estaba a mi favor, una bestia de niño que golpeaba a un niño mucho más pequeño, que a menudo lloraba. Nadie iba a creer que había sido intimidado y hostigado para luchar. Tampoco ayudó que, a la edad de 7 años, me llamaron Bad Kid. Era una marca que no sacudí hasta el final de la escuela secundaria, una marca que ardía tan profundamente que incluso ahora a menudo pienso en mí de esa manera.

Recuerdo la primera vez que lo oí. Era una casa abierta en la clase de segundo grado de la Sra. Bright. Tenía 7 años. Nos mudamos a Los Ãngeles desde Nueva York a mediados del año escolar, por lo que mi papá, que era actor, podía encontrar trabajo en la televisión, lo que me obligó a integrarme con un grupo de niños que se conocían entre sí desde el jardín de infantes. Para decorar las paredes del aula para la jornada de puertas abiertas, cada uno de nosotros diseñó una imagen de sí mismo a partir de limpiadores de tuberías, papel de construcción e hilados. Mientras guiaba a mis padres hacia mi creación, de la que estaba sumamente orgulloso, mi compañero de segundo grado, Joey, estaba allí con sus padres. Señaló mi foto y susurró: «Ese es el niño malo». No reaccioné, pero me aplastó. Joey era un niño tranquilo y feliz. Nunca habíamos peleado. Además, él no sabía que yo estaba allí; no lo había dicho para burlarse de mí. Solo había una conclusión que sacar: Joey había dicho esto porque era cierto.

El problema de ser el niño malo es que es genial. Llamas la atención, la gente sabe quién eres, desarrollas una especie de mística. Todo el escrutinio negativo termina por transformarse en refuerzo. Así que después de años de mis hormonas y de mi apariencia física monstruosa socavando todos mis esfuerzos por encajar, finalmente me rendí: ¿Quieren al Niño Malo? Bien. Les daré el niño malo.

Mi hermano menor, Nicholas, nació antes de que nos mudáramos a L.A., mis padres esperaron más de cinco años para tenerlo después de la lucha de Sísifo de criarme. Nick terminó siendo tan obediente como un niño, como yo era descarriado. Esto fue afortunado porque, al final de la escuela primaria, comencé a fumar cigarrillos, a esconderme por la noche ya escribir graffitis.

Mi padre adoptó un enfoque punitivo a mi comportamiento y mi madre siguió su ejemplo. Papá nunca lo hizo físico, pero era estricto y tradicional. Cada vez que me atrapaba fumando, me castigaba por dos semanas; él me atrapó a menudo, y las bases se acumularon a meses y meses. Su enfoque hizo poco más que conducirme a mayores actos de rebelión y métodos de engaño más sofisticados. Pensarías que, como él también tenía la enfermedad, su capacidad para entender y perdonar sería mayor que la de cualquiera. Lo contrario era verdad.

¿No sabía lo solo que estaba? ¿No sabía que mi cerebro no era capaz de manejar las hormonas que asaltaban mi cuerpo? ¿No sabía que el comportamiento por el que me castigaba constantemente estaba fuera de mi control? Por supuesto que lo sabía. Él mismo había pasado por eso. Pero había lidiado con la pubertad precoz mintiendo sobre ello, ocultándolo e ignorándolo, y así era como quería que yo también lo hiciera, como si no existiera, como si la causa de mi mal comportamiento fuera simplemente mi causa, la propia inmadurez, la mala toma de decisiones y la falta de autodisciplina, todas las cosas que podía controlar si no fuera tan débil. La testotoxicosis, esta jodida mutación que heredé de él, de todas las personas, nunca fue discutida. Tal vez porque si lo hubiera sido, habría tenido que asumir la responsabilidad por el hecho de que él fue quien me lo dio.

8 años. Foto: Cortesía de Patrick Burleigh

8 años. Foto: Cortesía de Patrick Burleigh

Sin embargo, si hubiera puesto el pestillo en el cofre del tesoro de los horrores, habría aprendido que ser el Niño Malo tenía una rica tradición entre los hombres de mi familia. Como una especie de filial de Sherlock Holmes, más tarde me puse a partir de insinuaciones y anécdotas de que mi padre había comenzado a beber de forma compulsiva a los 12 o 13 años con sus amigos mucho más viejos y navegar en su Thunderbird en las calles secundarias de Stockton, California. Stockton en los años 60 era un lugar difícil para crecer, especialmente cuando tu padre era un borracho que te abandonó a ti, a tu madre ya tus dos hermanas menores, y se mudó a una casa con otra mujer a seis cuadras de distancia. Cuando camina mientras esta cortando el césped o recogiendo el correo, fingía que no existía.

La ira constante que sentí al ser mal entendido y dirigido injustamente debe haber sido incomparablemente mayor para mi padre, sin embargo, siguió adelante, se graduó de la escuela secundaria a los 15 años y fue a trabajar a una fábrica para apoyar a su madre y hermanas. Se abrió camino a través de la universidad y finalmente se salió de Stockton y prometió nunca tratar a su propio hijo de la manera en que su padre lo había tratado. Él tuvo éxito en eso. Él pudo haber estado emocionalmente impedido por su propia infancia traumática, pero nunca dudé de su amor por mí.

Comprensiblemente, nunca perdonó a su padre, así que no me encontré con el abuelo Bob hasta que fui casi adulto, y murió poco después. A mi papá no le gusta hablar de él, pero lo que he sabido es que creció como el hijo de un vendedor de autopartes, cuya esposa lo dejó cuando el abuelo Bob era un niño pequeño. El abuelo Bob no tenía hermanos, por lo que antes de tener la edad suficiente para ir a la escuela, viajaría de ciudad en ciudad con mi bisabuelo Bud en las llamadas de ventas, quedándose en pensiones y moteles. No puedo evitar imaginármelos parados uno junto al otro en una puerta, vistiendo trajes grises a juego, mi abuelo de 4 años con su propio maletín en miniatura lleno de catálogos de rines y muestras de bujías.

Poco después de que el abuelo Bob estaba en edad escolar, su padre lo dejó con algunos familiares en una granja en Nebraska y reanudó su vida itinerante solo. Estos parientes no pudieron superar la extraña apariencia de mi abuelo y, por lo que sé, sus precoces deseos sexuales. Desde el principio, lo consideraron un fenómeno y lo trataron como tal.

A los 10 u 11 años, mi abuelo había comenzado a huir de la granja, saltando de los trenes a lugares lejanos. Él viajaría por miles de millas hasta que encontraba un lugar adecuado para comenzar una nueva vida, no como un niño sino como un adulto. Recogió algodón en una plantación en el sur cuando tenía 11 años. Tomó un tren hasta la frontera con Canadá y se unió a la Patrulla Fronteriza cuando tenía 12 años. Cada vez que el abuelo Bob desaparecía, el bisabuelo Bud tenía que localizar a su hijo y acarrear su culo de vuelta a casa.

Mi padre me dice que el abuelo Bob despreciaba a Bud, quien era evidentemente tan malvado y abusivo como un hijo de puta como el abuelo Bob más tarde. Es irónico, entonces, que el abuelo Bob siguiera tan de cerca los pasos de su padre huyendo de su casa y usando su precocidad para comenzar una nueva vida, porque mi bisabuelo fue, con mucho, el ejemplo más infame de nuestra familia.

En 1917, cuando tenía 11 años, el bisabuelo Raymond «Bud» Burleigh se escapó de su hogar en Omaha, Nebraska, para unirse al Ejército y luchar contra los alemanes. Afirmó que tenía 20 años. Los reclutadores del ejército le creyeron, pero su madre descubrió a dónde había ido y se apresuró a demostrar que solo tenía 11. Bud no se desanimó. Finalmente, eludió a su madre y les dijo a los reclutadores que era Fred De Reaux, de 20 años, un nombre que se le ocurrió después de ver un automóvil llamado De Reaux de camino a la oficina de reclutamiento. Tenía casi seis pies de altura y tenía una barba llena y la musculatura de un hombre joven.

Aunque todavía tenía años para la edad legal para conducir, el Ejército asignó a Bud de chófer para los generales y coroneles en las líneas del frente en Château-Thierry, Francia. Sin embargo, trasladar a los generales hacia arriba y hacia abajo en el frente se volvió aburrido, así que se fue sin permiso a París, donde frecuentaba los burdeles de la ciudad y se embarcó en una curva de una semana hasta que el Ejército lo alcanzó y lo encarceló. Tras su liberación, Bud fue reasignado a un batallón en el Bosque de Argonne, donde secuestró un avión equipado con ametralladoras y se dispuso a matar a soldados alemanes que merodeaban en tierra de nadie. Más tarde, en un periódico, citando a Bud diciendo: «Cuando volví, me dijeron que había repetido el ciclo tres veces, pero si lo hice, no sabía nada al respecto». Cuando el avión aterrizó, lo arrestaron de nuevo. Esta vez fue enviado a pelear en las trincheras como castigo, donde estuvo seis meses antes de sufrir envenenamiento con gas mostaza y ser hospitalizado. Sólo entonces las autoridades descubrieron su verdadera edad.

Lo enviaron a casa, donde se convirtió en una celebridad menor después de que los periódicos recogieron su historia, y lo llamaron «The Youngest Yank» porque era el soldado estadounidense más joven en luchar en la Primera Guerra Mundial. Una de estas noticias lo describe como «seis pies de huesos y tendones muy unidos, una cara llena de 21 años y un ojo agudo y firme». Apenas tenía 14 años.

Sin saberlo, pero con entusiasmo, arrebaté el bastón de mis antepasados y corrí con él. Al igual que ellos, cuando tenía 10 u 11 años, había comprendido las ventajas de mentir acerca de mi edad, lo más satisfactorio era que nadie me miraba de forma extraña cuando les contaba la edad que tenía, por lo que no tenía que hacerlo. Explicaba mi extraña mutación a cualquiera. La mentira también me permitía vivir una vida con la que mis compañeros solo podían soñar: engancharse con chicas mayores, comprar cigarrillos, conducir autos, pasar el rato con chicos mayores, incluso comprar alcohol.

A los 12 años, fumaba marihuana con regularidad y había experimentado con casi todos los actos sexuales, excepto el hecho en sí (lo que sucedería a los 13). Todavía estaba escribiendo grafitis, garabateando el muy apto LOSTS en las paredes del baño, las ventanas de los autobuses y los carteles de las calles de Santa Mónica y Venecia. Robé, abandoné la escuela, peleé y articulé una versión de «Vete a la mierda» a cada figura de autoridad en mi vida. Sin embargo, logré obtener buenos resultados académicos, en parte porque fui a escuelas públicas con fondos insuficientes que no eran exigentes y en parte porque los médicos de NIH habían agregado un medicamento llamado testolactona a mi cóctel farmacéutico cuando tenía 8 años y finalmente me ayudó. Sí, fui rebelde, pero las drogas sofocaron brevemente la testosterona lo suficiente como para que no fuera a empezar a saltar de los trenes ni a correr para unirme al Ejército. No era tan diferente de otros adolescentes que crecían rápido en una gran ciudad.

Y luego me quitaron las drogas.

En la mitad del séptimo grado, pasé mis dos semanas anuales en el NIH haciéndome la prueba, viendo solo en casa en la sala del hospital, socializando de manera incómoda con los niños realmente enfermos en mi barrio. Luego, en mi último día, todo el equipo de médicos vino a mi habitación. Dijeron que mi edad ósea ahora era lo suficientemente cercana a mi edad real para que pudieran quitarme los medicamentos. Yo estaba eufórico

El problema era que no me destetaron lentamente de mi medicación. Fue de golpe. De repente, mis hormonas estaban descorchadas. Me sentí más enojado y más desquiciado que nunca, más alejado de mi familia, amigos y maestros. Comencé a faltar a la escuela casi todos los días, tomando drogas, peleando. Mi madre recuerda sentir pánico cada vez que me dejaba en la escuela, temiendo la llamada del director que a menudo llegaba horas después.

Y luego, un brillante día de primavera en mi séptimo grado, llegó una llamada diferente. Esta vez de la policía. Había asistido a la escuela secundaria drogado con LSD, me había traído una pastilla adicional y, junto con otros amigos de 12 años, decidí que sería divertido meter la pastilla adicional en el refresco de una amiga involuntaria, Tania, quien se asustó y se apresuró al hospital. La policía me arrestó y me llevó a su escuadrón con las esposas justo cuando la escuela salía, para que todos pudieran mirar al Bad Kid que había alcanzado un nivel de maldad verdaderamente sin precedentes.

¿Cómo puede un niño de 12 años hacerse con el LSD? Al pretender ser cinco años mayor para poder conectarse con una chica de 17 años tirada en el sofá de un traficante de drogas que le trae al niño de 12 años tres tabletas de LSD en una noche escolar, dos de las cuales toma solo después de que sus padres se acuestan, lo que lleva a la noche más angustiosa de la vida del niño. Al igual que mis antepasados, había usado mi precocidad para hacer algo para lo que no estaba preparado. Como ellos, había cruzado un umbral más allá del cual era imposible volver a algo que se pareciera a la adolescencia normal.

Me expulsaron de todo el distrito escolar. Los padres de mis amigos les prohibieron que me vieran. Mis padres me enviaron a una academia militar en Indiana rural. Duré apenas seis meses antes de que también me expulsaran. A veces mi comportamiento me sorprendió tanto como a otras personas. No sentí remordimientos por lo que le había hecho a Tania, a mis padres ni a nadie que se hubiera encontrado en el extremo receptor de mi enojo e impulsividad. Al contrario, fui atormentado por la culpa. Me faltaba el control y me odiaba por ello.

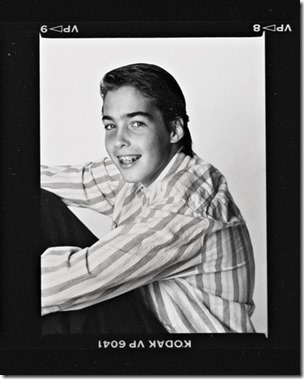

14 años: «De mi breve carrera como modelo. El otro modelo aquí era de unos 20 años. Mis padres no estaban contentos de verme fumando un cigarrillo a los 14 años en una de las principales revistas de moda». Foto: Cortesía de Patrick Burleigh

14 años: «De mi breve carrera como modelo. El otro modelo aquí era de unos 20 años. Mis padres no estaban contentos de verme fumando un cigarrillo a los 14 años en una de las principales revistas de moda». Foto: Cortesía de Patrick Burleigh

En el momento en que fui readmitido en el distrito escolar, tenía 14 años, pero me veía bastante como ahora: seis pies de altura, barba llena, delgado, peludo. Pero algo milagroso estaba sucediendo; Mis compañeros me estaban alcanzando. Otros niños en mi grado habían comenzado a afeitarse, desarrollar músculos y pensar en el sexo tan obsesivamente como lo había pensado desde los 4 años. Además, iba a una escuela secundaria pública en Los Ãngeles con 3,000 estudiantes. De repente, ya no era más que otro niño blanco flaco que fumaba demasiada yerba. Dejé de sobresalir.

Lo más importante, después de más de una década, la pubertad finalmente terminó conmigo. La montaña rusa hormonal se niveló. Me tranquilicé. Pude ver más allá del momento inmediato. De hecho, por primera vez, pude ver mi futuro y eso me asustó muchísimo. Mi pasado estaba manchado de expulsiones, arrestos y violaciones. La universidad parecía estar fuera de discusión.

Fue esta visión de apocalipsis personal la que me impulsó a la acción. Me alejé de mis amigos, muchos de los cuales tomaban drogas duras y pronto terminarían en rehabilitación o prisión. Dejé de fumar cigarrillos y comencé a hacer deporte. Leí. Tomé clases de honores. Tuve una relación a largo plazo con una chica que era inteligente, amable y ambiciosa. Entré en Dartmouth y obtuve una beca para asistir a una escuela de posgrado en Irlanda. En el camino, conocí a Meredith, la mujer con la que me casaría, que luego se convirtió en obstetra/ginecóloga y luego en especialista en infertilidad femenina. Demostrando que los dioses tienen sentido del humor, la medicina de la infertilidad es una subespecialidad de la endocrinología, el campo que también estudia la pubertad precoz familiar limitada por varones.

Como mi padre, sentí que tenía que enterrar mi infancia anormal para tener una edad adulta normal. Me convertí en un niño blanco de corte limpio con un título de Ivy League. Y eso me gustó. Me gustaba ser aburrido. Cuando de vez en cuando me acercaba lo suficiente a las personas para contarles sobre mi infancia, ellas respondían con incredulidad. ¿Este joven bien hablado y sensato le creció el pubis y echó ácido en el refresco de una niña de 12 años?

Pero a medida que les contaba a más personas, la mayoría de las cuales respondían con compasión, podía sentir que la humillación se disolvía. Comencé a sospechar que la vergüenza que sentía era mi propia idea, que tal vez había heredado no solo la mutación genética de mis antepasados, sino también su vergüenza.

Finalmente le pregunté a Abigail (ella sigue siendo una amiga) qué recordaba de nuestros encuentros en el baño. Casi esperaba que ella dijera algo como «Me traumatizaron tan profundamente que no pude mantener una relación sana, y si #MeToo se aplicara a los niños en edad preescolar, te arruinaría». En cambio, ella dijo lo contrario: «Fue completamente normal. Todos éramos curiosos a esa edad. Ni siquiera fuiste el único que lo hizo». Me sorprendió. La desviación, la transgresión, todo había estado en mi cabeza.

28 años: «Yo y mi esposa, Meredith». Foto: Cortesía de Patrick Burleigh

28 años: «Yo y mi esposa, Meredith». Foto: Cortesía de Patrick Burleigh

Aun así, hace cuatro años, cuando me enfrentaba a la posibilidad de tener un hijo con pubertad precoz, la selección contra la mutación genética parecía la opción obvia. Si me causó tanto trauma, si me hubiera pasado la mayor parte de mi vida adulta ocultándolo, ¿por qué no realizar la prueba y desechar los embriones que llevaban la mutación? Sin embargo, no pude evitar la sensación de que eliminar el gen mutante sería eliminar lo que, para bien o para mal, me había definido.

Entonces, una tarde cuando estaba entrando en nuestro camino de entrada, mi papá me llamó.

Nuestra relación había mejorado considerablemente desde los días de hacer agujeros en las paredes y gritarnos en lugares públicos. Sin embargo, nunca hablamos de pubertad precoz ni de los años difíciles en los que estábamos en guerra. Existían como redacciones en un documento confidencial, gruesas líneas negras que borraban recuerdos dolorosos. Me dijo que había aprendido de mi madre que estábamos pensando en hacer una biopsia de los embriones para la mutación LHCGR.

«¿Por qué harías eso?», Preguntó.

Me quedé estupefacto. ¿No había estado presente durante mi infancia? ¿O la suya propia? Pero antes de que pudiera decir algo de lo que me arrepentiría, él me interrumpió. «Mira, no sé qué clase de infancia habrías tenido sin una pubertad precoz; tal vez hubiera sido más fácil, tal vez hubieras sido más feliz, quién sabe. Lo que sí sé es que te convirtió en la persona que eres hoy. Y esa es una persona que amo y admiro mucho, mucho. Así que haz la prueba o no la hagas, pero debes saber que si tienes un hijo y ese hijo tiene una pubertad precoz, va a estar bien. Demonios, contigo como padre, él va a estar mejor que simplemente bien. Él va a prosperar».

No pude hablar Cuando el sollozo se aclaró mi garganta, papá y yo hablamos abiertamente por primera vez acerca de tener una pubertad precoz. Reconocimos que nuestras dificultades en la infancia probablemente nos hicieron adultos más fuertes, que crecer como forasteros, al tiempo que nos desgarrábamos, probablemente nos había ayudado a encontrar nuestro llamado como artistas y que el desagradable sentimiento de «otredad», un anatema para encajar como un niño podría transformarse en un sentimiento de «especialidad» si se cultiva adecuadamente en la edad adulta. Por primera vez, vi nuestra mutación genética no como una plaga, sino como algo que nos conecta únicamente con nuestros antepasados. Hasta esa tarde no se me había ocurrido que no tenía que transmitir ese legado. Por primera vez, vi que esta extraña herencia no tenía que abrir una cuña entre mi futuro hijo y yo. Incluso podría acercarnos más.

Después de una hora, mi papá y yo dijimos que nos amábamos y colgamos. Entré en la casa y le dije a Meredith que no quería eliminar la mutación. Si nuestro hijo heredaba la pubertad precoz, me sentía seguro de que podríamos manejarlo. Ella vaciló. Como endocrinóloga reproductiva, sabía mejor que nadie lo difícil que sería criar a un niño con la enfermedad. Hablamos sobre esto por unos días, investigando tratamientos, discutiéndolo con amigos y colegas, sopesando los pros y los contras en largas caminatas con nuestro perro. En última instancia, terminamos en la misma página. No haríamos una biopsia del embrión.

Entonces, en julio de 2014, implantamos nuestro mejor embrión y nos preparamos para nuestro peor resultado. Me puse en contacto con una de mis antiguas doctoras en el NIH, Ellen Leschek, que todavía está practicando y nos ha actualizado con los últimos protocolos de tratamiento. Consultamos a un endocrinólogo pediátrico en Los Ãngeles y lo posicionamos para que se convirtiera en el médico de nuestro hijo si heredaba la enfermedad. Nos pusimos en contacto con el único laboratorio en el país que podía detectar la mutación de un análisis de sangre y dispusimos que se extrajera una muestra del cordón umbilical del bebé al nacer. Decidimos no saber el sexo del bebé, porque no queríamos la preocupación adicional si sabíamos que estábamos teniendo un niño.

Aproximadamente a las 2 a.m. del 12 de marzo de 2015, Meredith entró en trabajo de parto. Trabajó durante 17 horas antes de que los médicos tuvieran que hacer una cesárea de emergencia. Cuando finalmente asomé por encima de la cortina de cirugía, observé, en medio de un campo de batalla de sangre y tripas, un pequeño humano. Un pequeño humano con un pene. «Â¡Es un niño!», grité, como en las películas.

Lo llamamos Ned por su amado abuelo. Lo trajimos a casa, nos acostamos alrededor de la casa y lo miramos fijamente durante dos semanas mientras amigos y familiares nos traían comida. Y luego tuvimos los resultados de la prueba.

Eran negativos. Ned no había heredado la mutación. Mis amigos y mi familia reaccionaron apropiadamente, con alivio, con felicitaciones, con felicidad. Apenas reaccioné en absoluto. Yo había dejado de preocuparme.

En agosto de 2017 nació nuestra hija Claire. No examinamos la sangre del cordón umbilical porque, sin los testículos, la afección no se manifestaría en su cuerpo.

Pero las mujeres todavía pueden portar la mutación, y pueden pasarla a sus hijos. No sabemos si el gen LHCGR en el cromosoma 2 del ADN de Claire es un mutante, y probablemente nunca lo sabremos a menos que tenga un hijo propio que, como su abuelo, y su bisabuelo, y su tatarabuelo, y su tatara-tatarabuelo, le brote un pequeño y rizado vello a su pubis cuando todavía esté en pañales. Y si lo hace, sé que estará bien.

* Este artículo aparece en el número del 7 de enero de 2019 de la New York Magazine.

https://www.thecut.com/2019/01/precocious-puberty-patrick-burleigh.html