La prehistoria secreta de El Chupacabras

Jason Colavito

2011

Una de las criaturas cryptozoologicas más populares, tal vez sólo detrás del Bigfoot y el monstruo del Lago Ness, es el Chupacabras, de América Latina, por el nombre de la supuesta costumbre de la criatura de chupar la sangre de las cabras y otros animales. El primer informe moderno del chupacabras se produjo en Puerto Rico en 1995, cuando Madelyne Tolentino dijo ver una criatura como lagarto que el escéptico Benjamin Radford ha argumentado persuasivamente fue de hecho derivada de una memoria del extraterrestre imaginario en la película Species de 1995. Casi al mismo tiempo, hubo una ola de muertes de animales, lo que llevó a algunos a conectar el avistamiento de Tolentino a los animales muertos, dando origen a la leyenda moderna.

El origen del nombre «chupacabras» se atribuye en algunas fuentes populares a Silverio Pérez, un comediante puertorriqueño, quien utilizó la palabra para describir el animal que Tolentino afirmó ver y para vincular el avistamiento con una erupción de muertes inexplicables de animales en la isla. Sin embargo, aunque puede haber sido el primero en utilizar la palabra para describir la supuesta criatura, no fue el creador del término. De hecho, el nombre del chupacabras deriva 2,300 años de tradiciones europeas y americanas sobre criaturas nocturnas que se alimentan de animales de granja.

Concepción artística del Chupacabra por LeCire (Wikimedia Commons)

Concepción artística del Chupacabra por LeCire (Wikimedia Commons)

Y todo comenzó con un pequeño pajarito, totalmente inofensivo.

El primer chupacabras no era un monstruo, ni tampoco era un vampiro. Originalmente, el goatsucker fue llamado así no porque la criatura chupara la sangre como un vampiro, sino porque chupaba la leche directamente de la ubre. La leyenda tiene su origen en una historia contada del chotacabras europeo (género Caprimulgus), un ave pequeña, nocturna, y insectívora que inexplicablemente desarrolló una mala reputación, ganándose el nombre de «goatsucker». El primer autor en registrar esta historia es Aristóteles, en su Historia de los animales, escrita alrededor del 350 aC:

El chupacabras, como se le llama, es un ave de montaña, más grande que el mirlo, y menor que el cuco. Dejan dos, o no más de tres huevos, y es negligente en su disposición. Vuela contra las cabras y las chupa, de ahí su nombre (aegothelas, el chupa-cabra). Dicen que cuando la ubre se ha aspirado no da más leche, y que la cabra se queda ciega. Este pájaro no es avistado en el día, pero ve bien de noche.

(Historia de los animales 21.2, trans. Richard Cresswell, 1862)

Se ha sugerido que el origen de este mito fue la observación de aves nocturnas que volaban a través de pastos de cabras en las horas del crepúsculo, lanzándose como acostumbran hacer entre las patas de las vacas y cabras. Esta misma historia se repite en la Historia natural de Plinio el Viejo de 77-79 CE:

«Caprimulgus» es el nombre de un ave, que es a todas luces un gran mirlo; roba de noche, ya que no se pueden ver durante el día. Entra en los pliegues de los pastores, y va directamente a la ubre de la cabra, para succionar la leche. A través de la lesión infligida por tanto, la ubre se encoge, y la cabra que ha sido así privada de su leche, es afectada por la ceguera incipiente.

(Historia Natural 10.56, trad. John Bostock y H. T. Riley, 1856)

No me sorprendería si las mismas fuerzas físicas responsables de los informes de «mutilación de ganado» – a saber la tendencia de los tejidos blandos como las ubres dn descomponerse primero – dieron lugar al informe de Plinio de la descomposición de la ubre cuando el pájaro era visto volando sobre, alimentándose de los insectos atraídos por los cuerpos en descomposición de la cabra. Pero esto debe permanecer en especulación. En su seguimiento del Chupacabra, Benjamin Radford (2011) afirma que «ningún investigador serio» uniría los goatsucker de Aristóteles (y por lo tanto de Plinio) con los de Puerto Rico (p. 4), pero, como veremos, su juicio es demasiado apresurado y cierra una línea rentable de investigación sobre la prehistoria del chupacabras.

La palabra de Plinio caprimulgus, que se convirtió en el nombre del género del pájaro nocturno, es una traducción directa del griego de Aristóteles aegothelas, ambas significando chupa-cabra. Por lo tanto, el chotacabras se conoce como el «goatsucker» en la mayoría de los idiomas europeos. En italiano, es el succiapre. En el español (temprano) chotacabra y en portugués, chupacabra (en la revisión de Otto Springer, de Arv. Tidskrift for nordisk folkminnesforskning, Journal of American Folklore 60 [1947]: 431). El nombre, en su forma ya obsoleta en español chotacabra, era de uso común en la América española (incluyendo Puerto Rico) desde al menos el siglo XIX (y probablemente muchos siglos antes), cambiando a chupacabras en el siglo XX, cuando el más viejo verbo español chotar (chupar) se hizo obsoleto y dio paso al sinónimo más reciente de chupar.

chotacabras europeo. 1901 pintura alemana. (Wikimedia Commons)

chotacabras europeo. 1901 pintura alemana. (Wikimedia Commons)

Fue la autoridad de Plinio y Aristóteles lo que perpetuó este pedacito erróneo de folclore del chotacabras, a pesar de que no observar ninguna succión de cabra real por el ave, que en realidad es insectívora. En Plinio, sin embargo, vemos el comienzo de la reputación como un vampiro de El Chupacabra, ya que en este pasaje no sólo es la cabra queda ciega, sino que también parte de su cuerpo queda destruido. En la superstición popular, este pájaro parece haberse confundido con un mito acerca de la lechuza, a saber, que ataca a los niños y los animales lactantes, mutilándolos para obtener sangre. Ovidio informa de la creencia popular acerca de búhos en su Fasti, escrito alrededor y después de 8 CE:

Hay pájaros codiciosos, no los que engañaron las fauces de Fineo de su comida (es decir, las Arpías), aunque descienden de ellos. Grande es la cabeza, gafas en sus ojos, sus picos se forman para la rapiña, sus plumas manchadas de gris, sus garras provistas de ganchos. Ellos vuelan por la noche y atacan a los niños que están sin cuidado, y contaminan sus cuerpos, arrancándolos de sus cunas. Se dice que desgarran la carne de los que maman con sus picos y sus gargantas están llenas de la sangre que han bebido. Lechuza es su nombre, pero la razón del nombre es que acostumbran a chillar horriblemente por la noche.

(Fasti 6.131ff., Trad. James Frazer, 1931)

Las similitudes entre las aves nocturnas, supuestos ataques conectados a los animales lactantes, y sus terribles chillidos condujeron a la confusión.

En el folklore europeo posterior, muchas otras aves, reales e imaginarias, se confundieron o fusionaron con el antiguo goatsucker, y la asociación con la mutilación y la sangre continuó. Durante la Edad Media, se creía que el chotacabras mataba las cabras que chupaba. En la Inglaterra medieval, el chotacabras llegó a ser asociado con el espíritu del mal Puck, asociado con el diablo. Una estrecha asociación con los vampiros surgió cuando los europeos descubrieron el murciélago vampiro en la Amazonía y agruparon el goatsucker con el folclore de otros animales de pesadilla, bebedores de fluidos, especialmente ya que tanto los murciélagos vampiro como los goatsuckers fueron vistos juntos en el crepúsculo. La relación entre el goatsucker y el mito de los vampiros (humanos) fue reconocida ya en la década de 1840.

Esta unidad esencial del folclore y el mito se esconde en el mundo de habla inglesa, donde el nombre común «nightjar» (chotacabras) comenzó a reemplazar al del goatsucker entre los estudiosos después de 1630, llamado así por el ruido (o «jar») que el ave hace en la noche. Por lo tanto, muchos comentaristas modernos no reconocen que cuando los españoles y portugueses comenzaron la colonización del Nuevo Mundo en los siglos XV y XVI, trajeron sus mitos y supersticiones del chotacabras con ellos. Estos deben haberse aplicado a las aves de América del mismo género, reconocidas desde el principio como especies similares.

El chotacabras es nativo de Puerto Rico, y he sido capaz de encontrar referencias impresas a las aves en la isla como «chotacabra» que datan de al menos 1948 (cuando el Departamento de Agricultura de Puerto Rico así lo describió), pero sin duda había sido tan conocido mucho antes. El ave era común en Puerto Rico, pero su número disminuyó y en el siglo XX se pensó incluso que se había extinguido. Hoy en día está en peligro, quizás con menos de 1,500 en estado salvaje.

Guabairos (Chotacabra) y pollitos. (US Geological Survey)

Guabairos (Chotacabra) y pollitos. (US Geological Survey)

En las Américas, de manera interesante, sabemos que el chotacabras ya tenía una reputación siniestra antes de la conquista española, al menos en algunas partes de América del Sur. Entre los Makusi en América del Sur, por ejemplo, se creía que el grito de la noche del goatsucker (el ave) era el grito de los malos espíritus (LD Arnett, «The Soul», American Journal of Psychology 15, no. 2 [1904] : 145). Según Claude Lévi-Strauss, el goatsucker era simplemente el «pájaro de la muerte» en América Central y del Sur, y los mitos de su naturaleza maligna se extendieron por todo el continente americano (The Jealous Potter, trans. Bénédicte Chorier [1988], capítulo 3). Por ejemplo, entre los mayas, eran los pájaros de la guarda del inframundo.

Por lo tanto, no es una conjetura sugerir que los nativos y los pueblos hispanos posteriores del Caribe llegaron a adoptar la asociación folclórica negativa del chotacabras en todo su esplendor vampírico de las influencias españolas y portuguesas (probablemente adoptada de una lengua europea y nombres de animales europeos ) y combinándolas con las ideas indígenas del chotacabras como un malvado demonio. Estas dos cadenas de la tradición goatsucker encapsulan cuidadosamente todo lo que representa el chupacabras moderno: una criatura demoníaca que succiona la sangre de los animales.

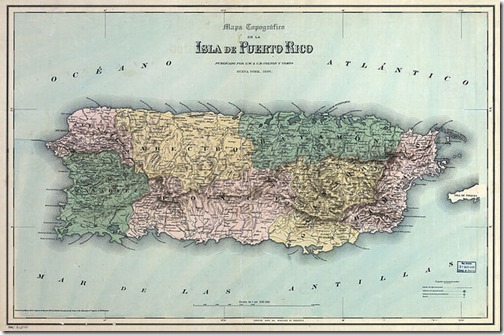

1886 Mapa de Puerto Rico. La isla fue una colonia española desde 1493 a 1898. (Wikimedia Commons)

1886 Mapa de Puerto Rico. La isla fue una colonia española desde 1493 a 1898. (Wikimedia Commons)

Sabemos que el término «chotacabra(s)» estaba en uso popular en Puerto Rico y se entendía bien porque la traducción al español de A Mortal Antipathy de Oliver Wendell Holmes (1885) traduce el seudónimo de «Sachem» del personaje Maurice Kirkwood o «Night-Hawk» como «El Chotacabras», y esta traducción aparece ya en 1951 en la revista Asomante publicada por la Universidad de Puerto Rico. El término también aparece en los diccionarios de español en uso en la región en el siglo XIX.

En 1995, un mito para explicar la muerte de animales inexplicables y extraños avistamientos de criaturas podría haber tomado muchas formas. De hecho, antes de que la criatura adquiriera un nombre, fue descrita como todo, desde un ave a un Bigfoot a un vampiro (humano), y sus víctimas eran todo, desde pollos a caballos a vacas, pero sólo en raras ocasiones cabras. Muchos ataques tempranos fueron atribuidos específicamente a aves monstruosas, entre ellos una oleada de avistamientos en 1975. Entre las víctimas en 1995 había ocho ovejas, tres gallos, y un oso de peluche. Durante agosto de 1995, 150 animales de granja y mascotas fueron muertas, con decenas de animales adicionales que se dice que fueron asesinados en noviembre, entre las que había unas cuantas cabras. Después del avistamiento de Tolentino, el nombre chupacabras se une al monstruo conjeturado por Silverio Pérez antes de que finalice el año.

Fue la aplicación del nombre específico de «chupacabras» lo que ayudó a definir la dirección que tomaría la historia del chupacabras. El ave por el que fue nombrado era rara; la mayoría de los puertorriqueños modernos nunca había visto una. No se necesita mucha conjetura que sugiera que los mitos asociados con el ave, por tanto, podrían ser transferidos desde el ave, ahora rara y en su mayoría olvidada, a un críptico que la gente creyó que existía realmente.

Cuando Pérez aplicó el término «chupacabras» al monstruo, él debe haber estado reutilizando (conscientemente o no) el término para el ave legendaria, ya que las víctimas del monstruo no eran del todo (o incluso principalmente) cabras, y en ausencia de una familiaridad subyacente con la historia antigua de la leyenda del chupacabras, el nombre simplemente no tenía sentido y no habría pegado. (El cambio de la forma obsoleta chotacabra a la forma moderna chupacabras, refleja los cambios en el español coloquial, y enmascara la conexión, lo que lleva a las recientes afirmaciones de que la palabra no existía antes de 1995.) Tal vez de manera significativa, el avistamiento de la criatura de 1995 de Tolentino, más tarde etiquetada chupacabra, y el avistamiento que dio origen al mito moderno, incluido el detalle, más adelante caído, de que el monstruo tenía plumas. Sólo más tarde se convertirá en el terror perruno del mito moderno.

Ya sea intencional o no, una vez que el mito del monstruo vampiro ganó ese apodo específico, se empezó a apropiar de las asociaciones del Viejo y del Nuevo Mundo de su homónimo – la naturaleza demoníaca, el mal de la mitología americana indígena y la la reputación vampírica de mutilar, de su versión del viejo mundo. Incluso si esta asociación no fue una creación consciente, dos milenios de historia asociados con el nombre y el concepto del chotacabras parecen haber influido en el desarrollo del mito, no sólo en Puerto Rico sino en otros lugares como el cuento se difundió hacia el exterior, en México, y finalmente a la parte continental de Estados Unidos. Por tanto, es seguro decir que sin el chotacabras de Aristóteles, el de Puerto Rico, simplemente no habría tomado su forma actual.

http://www.jasoncolavito.com/prehistory-of-chupacabra.html

Ver: https://marcianitosverdes.haaan.com/2006/07/el-chupacabras-primera-parte/

https://marcianitosverdes.haaan.com/2007/08/cupacabras-en-la-biblia-el-chotacabras/

https://marcianitosverdes.haaan.com/2009/05/el-verdadero-chupacabras/

https://marcianitosverdes.haaan.com/2011/03/secretos-revelados-del-chupacabras/

https://marcianitosverdes.haaan.com/2013/01/el-grito-tembloroso-del-pjaro-pujuy/