VIAJE A VENUS EN UN PLATO VOLADOR

QUIÉN FUE SALVADOR VILLANUEVA MEDINA

Sabemos que Salvador Villanueva Medina era un chofer de taxis que luego se dedicó a la mecánica automotriz, que tuvo siete hijos, que vivía en la colonia Valle Gómez, al norte de la ciudad y que su taller de automóviles estaba sobre Calzada de Guadalupe. Y nada más.

Pero es el mismo Salvador quien nos proporciona más información sobre su vida y sobre una extraña vuelta de tuerca sobre su caso. Vuelta que involucra el caso de Antonio Apodaca y que causaría mucha confusión entre los interesados e investigadores del tema de los platívolos voladores.

En la edición de 1976 Villanueva nos cuenta mucho más sobre su vida, de una manera novelada. Comienza en la Primera parte del libro, titulada No resisto la tentación de contarles nuevas cosas. Como en la mayor parte de este trabajo, he tomado la decisión de publicar íntegramente estos documentos por varias razones: por lo poco conocidos que son, por la dificultad de conseguirlos y porque son parte de la historia de la ufología mexicana (y mundial) y de otra manera se perderían para las generaciones futuras. Demos pues paso a esta breve autobiografía de Salvador Villanueva:

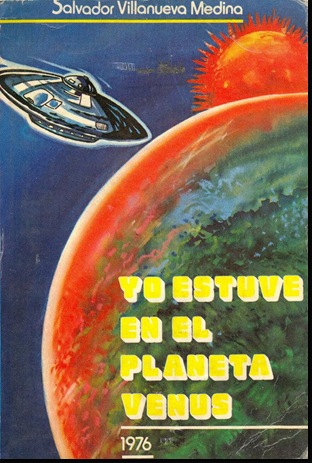

Portada de la edición de 1976.

Portada de la edición de 1976.

«Pero yo quisiera que ustedes conocieran algo de mi vida y no resisto la tentación de contarles nueÂvas cosas, para que no vayan a pensar que el autor es una persona que se dedica a escribir ciencia-ficÂción. Sólo soy un humilde chofer y mecánico de automóviles. Cuando escribí el libro sobre mi viaje a Venus, muchas cosas se quedaron arrinconadas en ese desván que es la memoria. Tiempo después fui recordando diversos detalles que lamenté no haber relatado en mi libro, pero pasado el tiempo he penÂsado que podía tomar el lápiz otra vez y pasar las noches en blanco para escribir esos pasajes de mi viÂda que pueden ser interesantes o que pueden servir para explicar el origen de mis increíbles experienÂcias.

«Huérfano de padre a los seis años de edad y úniÂco varón sobreviviente de una diezmada familia de quince hijos, nací en una época en que sólo los más fuertes y mejor dotados sobrevivían.

«Así mi familia, a la muerte de mi activo padre, se había reducido y sólo restábamos una hermana un año y meses mayor que yo y este servidor, que a tan corta edad había visto sufrir al hombre que le dio el ser, o mejor dicho, a lo que quedaba de él después de recibir ocho tiros disparados con carabinas 30-30, balas sordas de plomo que sólo alcanzaban a penetrar unos centímetros en el cuerpo del que las recibía, alojándose en partes inaccesibles para los bisturís de los cirujanos pueblerinos de principios de siglo.

«Así ví cómo el autor de mis días se fue consuÂmiendo poco a poco, envenenado con el maldito ploÂmo de aquellas balas disparadas por sus propios cuÂñados, envidiosos de la prosperidad que él había alÂcanzado.

«Mi padre, hijo menor de una familia árabe que había emigrado al Continente Americano en busca de mejores medios de vida, tuvo la desgracia de perÂder a su progenitor poco antes de cumplir los quince años y mi abuela materna, al quedar viuda, decidió establecerse en Jilotlán de los Dolores, JalisÂco. Habituado al trabajo desde muy pequeño pronto consiguió empleo en una finca porque conocía el traÂbajo de campo en todas sus fases y le gustaba, por lo que desde muy pequeño soñaba con llegar a ser, un día, dueño de un rancho que él cultivaría amoroÂsamente con sus propias manos.

«En Jilotlán, el destino le tenía reservada una faÂmilia y buenas tierras en las que podría realizar sus sueños de estanciero próspero. Muy trabajador, honÂrado, con ingenio, buen carácter y simpatía, muy pronÂto consiguió ser correspondido por una agraciada joÂvencita, hija de un rico ranchero español afincado por allá por las regiones de Tepalcatepec. Don MauÂricio Medina, que así se llamaba el padre de la joÂven, vio con buenos ojos aquel noviazgo porque el mozo era trabajador y honrado, que es el mejor caÂpital y el único que puede aportar un joven. Pronto se casaron y don Mauricio le regaló a mi padre un ranchito por haberse desposado con su única hija leÂgítima.

«Se dedicó mi padre al trabajo como él sabía haÂcerlo y el ranchito fue prosperando y creciendo con el tiempo, que también fue trayendo, uno tras otro, hasta catorce vástagos entre hembras y varones.

«Era feliz viendo cumplidos sus sueños de estanÂciero próspero y para él no había más que su hogar y sus tierras; pero tanta felicidad no podía ser eterÂna y un día empezó a tener dificultades con sus cuÂñados, que seguramente sentían envidia de su creÂciente prosperidad.

«Corría el año de 1912 y mi madre estaba en espera de su vástago número 15. Lo digo por el orden que le correspondía; pero ya varios de los niños habían muerto con los «˜fríos»™. En aquella época el paludismo era un azote y no había remedio para el mal, que también atacaba sin misericordia a los niños, que morían por millares salvándose sólo los mejor dotados o quizá los de mejor suerte. Aquel vástago número 15 que presto iba a llegar era yo, pero ya no me tocarían los tiempos felices, sino el doloroso Vía Crucis de mi padre y las naturales penas que pasaba mi madre.

«Porque un día de aquel año malhadado mi padre cayó acribillado en una celada que le tendieron sus cuñados. Huyeron, dándolo por muerto, pero él sobrevivía gracias a su maravillosa naturaleza, a peÂsar de traer ocho balas en el cuerpo. Esta agresión asesina ocurrió cuatro meses antes de que yo abanÂdonara el claustro materno. Aquellos criminales no se conformaron con atacar cobardemente a mi padre, sino que antes de emprender la retirada prendieron fuego al casco del rancho.

«Mi afligida madre no tuvo tiempo para quejarse o para llorar esa desgracia. A pesar de que estaba en el quinto mes del embarazo se sobrepuso y desÂpués de ver que mi padre, sin sentido, aún alentaba, decidió ponerse en salvo con la familia, temerosa de otro asalto de sus propios hermanos. Trajinó como desesperada, dando órdenes y siendo auxiliada por la servidumbre para empacar rápidamente la ropa y los objetos de valor después de aplicar a mi padre las curaciones de emergencia que se le ocurrieron y de ordenar que lo tendieran sobre una improvisada parihuela, bien abrigado por varias cobijas. Una vez que todo estuvo listo ordenó a un mozo y a su muÂjer, que eran de toda su confianza, que le acompaÂñaran en aquella dramática huida. Ya estaban los caballos uncidos a la carreta, el equipaje distribuido y mi padre en la improvisada parihuela que le serÂviría de cama por varios días. Ayudada por la fiel pareja de servidores hizo subir a sus pequeños, que lloraban desconsoladamente sin saber qué era lo que ocurría.

«Así, mi madre vivió un verdadero drama, abanÂdonando apresuradamente su hogar, que era presa de las llamas. Entre el resplandor del incendio se poÂdía[1] ver la carreta poniéndose en marcha. Ella iba al pescante, al lado de su mozo de confianza que látigo en mano empuñaba las riendas. Tras esa caÂrreta iba otra, llevada por la mujer del mozo que a su lado llevaba a su hijo de ocho o diez años. ToÂmaron a buen paso por el camino real y pronto se dejó de ver el resplandor del incendio y las carretas fueron tragadas por las sombras de la noche.

«Mi madre, al fin, podía desahogarse. Lloraba siÂlenciosamente. Un río de lágrimas corría por sus meÂjillas pensando en el destino que le esperaba con su esposo moribundo y un racimo de hijos que manteÂner, mas el último de sus hijos, el que esperaba y que cuatro meses después habría de ver la luz.

«Después de un increíble peregrinar llegaron a Zapotlán el Grande -hoy Ciudad Guzmán- en donÂde se hospedaron en un mesón, en donde los dueños, gente buena de aquellos rumbos, le recomendaron un médico apellidado González, hombre recto y caritativo que se hizo cargo de la difícil curación de mi padre empezando por irle extrayendo, una a una y después de laboriosas operaciones, las balas que tenía alojadas en el cuerpo.

«Mi padre tardó más de un mes para recobrar el conocimiento, pero bajo los cuidados del doctor González se fue recobrando con increíble rapidez, sólo que infortunadamente su restablecimiento nunca fue total. Nunca volvió a ser el hombre que era. A reÂsultas de la agresión quedó flaco, de mal color y suÂfriendo numerosos achaques a causa de dos balas que el doctor González no pudo extraerle; pero así y todo sobrevivió milagrosamente y luchó denodadamente, rebelándose contra su destino.

«En cuanto se levantó de la cama empezó a hacer planes. Mi madre le contó cómo había huido del rancho en llamas y él comprendió que no podría volver a reclamar su propiedad, pues sus cuñados volverían a atacarlo hasta acabar con él. Así, decidió quedarse en Zapotlán.

«Le gustó el Mesón del Laurel, que era donde mi madre había tomado hospedaje y le gustaron los propietarios que, como he dicho, eran gente buena. Al enterarse de que deseaban vender el mesón, mi padre ajustó el precio y lo compró, decidido a emprender un nuevo negocio. Gracias a un cofrecito que rescató mi madre al huir, que contenía una buena cantidad en monedas de oro, pudo pagar el precio del mesón.

«¦

«Murió cuando yo cumplía seis años. En cuanto se supo la noticia en el pueblo sus enemigos se cebaÂron en su familia desamparada, negándonos todo tipo de subsistencia.

«¦

«Quedábamos desamparados mi madre, la única hermana que sobrevivía, que aún no cumplía los ocho años y yo, que andaba en los seis, a tiempo de ir a la escuela; pero en esas condiciones yo no podía pensar en escuela y me propuse trabajar para ganar el dinero que necesitaba mi corta familia.

«Empecé a trabajar como aprendiz en una hojaÂlatería, después en una carpintería, más tarde en una herrería y finalmente, cuando cumplí los diez años, entré a trabajar como ayudante de chofer, oficio que como a la mayoría de la gente en aquellos pueblos, me fascinaba…

«Creo que no anduve muy equivocado al elegir mi oficio definitivo, ya que desde el principio gané más dinero que en mis anteriores trabajos y apenas cumplía un mes trabajando como «˜chalán»™ cuando se me presentó la primera gran oportunidad de mi vida, un día en que mi patrón se fue a jugar al biÂllar y me dejó cuidando el coche. Aunque él me haÂbía prometido enseñarme a manejar, aun no iniciaÂba sus lecciones; pero yo desde el primer día estuÂve pendiente de todo cuanto hacía desde el momenÂto en que echaba a andar el coche y algunas veces, cuando él me dejaba solo, yo había empezado a haÂcer mis pininos y aunque con trabajos alcanzaba los pedales debido a mi baja estatura, ya echaba a andar el coche y marchaba por la calle para después regreÂsar en reversa y así, aun cuando a veces el coÂche echaba «˜reparos»™ yo ya me sentía un chofer hecho y derecho y soñaba con el día en que yo puÂdiera meter el acelerador a mi gusto, para correr por esas calles pueblerinas…

«Pues bien, aquella gran oportunidad de que haÂblaba se me presentó aquel día en que estaba yo al cuidado del coche. Un ricachón del pueblo llegó al sitio y subiéndose en el coche, me ordenó: ¡Llévame a Sayula!

«Sayula es un pueblo distante 20 kilómetros de Zapotlán y al oír la orden de aquel ricachón, que iba bien borracho, pensé en ir a llamar a mi patrón; peÂro se me ocurrió que aquella era mi oportunidad y decidí jugármela, arremetiendo contra mi destino. En cuanto el ricachón aquel se acomodó en el asiento se quedó dormido y no se dio cuenta de mis fatigas para dominar el coche al principio, pero afortunaÂdamente en aquellos tiempos era raro el coche que transitaba en el camino real y todo el camino era mío. A los pocos kilómetros ya pude manejar con más seguridad y controlaba bien el coche y la conÂfianza que eso me dio hizo que realmente al llegar a Sayula ya manejara yo bastante bien. Al llegar al pueblo desperté a mi cliente y me ordenó ir a una casa, en donde recogió a una señora de no malos bigotes que probablemente era su amante. Esta señora salió acompañada de dos ancianas -su madre y su tía- que se acomodaron también en el coche. Mi cliente me ordenó ir a la tienda del pueblo y me dio dinero para llenar el tanque de gasolina y una vez que estuvieron provistos, el coche de combustible y ellos de tequila, me ordenó seguir hacia GuadalaÂjara, que dista doscientos kilómetros de aquel lugar.

«Al oír la orden comprendí que aquella aventura iba a ser algo muy gordo y sentí cierto temor, pero pensé que ya que me había metido en eso seguiría hasta el final y ya veríamos, al regresar a Zapotlán, a cómo nos tocaba.

«Efectivamente, el viaje resultó toda una aventuÂra. Para mis pocos años, aquello era más apasioÂnante que una novela de aventuras y ya me sentía un héroe capaz de emprender cualquier hazaña. Mis clientes, que pronto dieron fin a las botellas de tequila que compraron, pronto se quedaron dormidos y no se dieron cuenta de los peligros a que los exÂpuse, pues tuve que bajar la famosa Cuesta de Sayula, lugar en que Pancho Villa voló trenes a pasto en tiempos de la revolución.

«Después de bajar la tal Cuesta, el viejo camino real seguía faldeando toda la montaña y para diÂficultar más la cosa y hacerla más peligrosa, me empezó a ganar el sueño, ya que la noche anterior me había tocado hacer guardia en el sitio. Iba yo cabeceando y haciendo esfuerzos para que no se me cerraran los ojos. Por fin llegamos a las playas de Zacoalco y Atoyac, que en tiempo de sequía quedan como inmenso espejo. En aquel terreno plano, sin peligros, iba durmiendo y despertando, sobresaltado porque yo dejaba de acelerar y el coche se empeÂzaba a jalonear por falta de gasolina.

«Sólo Dios sabe cómo pude llegar hasta donde empezaba la terracería de un camino en construcción, con cunetas y todo, que iba hacia Guadalajara, pero me alentó el hecho de que pronto descubrí el enorÂme enjambre de luces de esa magnifica ciudad.

«Ya íbamos llegando al final de nuestro viaje, pero el sueño seguía haciendo estragos en mí, que me empeñaba en vencerlo. Al fin me venció la faÂtiga y me quedé dormido. Despertamos sobresaltados pues habíamos caído en la cuneta, que afortunaÂdamente no era muy profunda. Como ya se veía cerÂca la ciudad, mis clientes se acomodaron en un caÂmión lechero que pasó por el lugar y dejándome la dirección en donde debería buscados, se fueron tranÂquilos. Yo, por mi parte, me dediqué a rellenar de piedras la cuneta, bajo las ruedas. Llevaría unas tres horas en la tarea cuando acertó a pasar un camión lleno de trabajadores de los que laboraban en aquel camino y me preguntaron qué había pasado y quién manejaba el coche, a lo que muy orgulloso, contesté que yo mismo, por lo que todos soltaron la carcajada[2].

«No lo creyeron, pues les parecí muy chaparro y en efecto lo era, pues a esa edad apenas levantaba un metro y cuarenta centímetros del suelo. Era yo tan chaparrito que algunos paisanos me decían, de burla, que tuviera cuidado al caminar, no fuera a ser que me pisaran la cabeza. Pero yo estaba conÂforme con mi estatura y aun me sentía orgulloso de ella, pues pensaba que esa era herencia de mi abueÂlo el español, que también era chaparro y además, endemoniado.

«Aquellos hombres fueron buenos conmigo. Eran una veintena, que echaron pie a tierra y en unos miÂnutos sacaron el fordcito y lo volvieron a colocar en el camino, no sin advertirme que yo debería sacar las piedras que había echado a la cuneta. Se les olvidó saciar su curiosidad, viendo si efectivamente, yo manejaba el coche.

«Al llegar a Guadalajara paré el coche en donde empezaba la ciudad y me eché a andar buscando la dirección que me dio mi cliente. Los encontré cuanÂdo ya eran las tres de la tarde.

«Salimos de regreso, pero antes a la joven señoÂra se le ocurrió ir a San José de la Montaña. Y yo sin dormir, pero lleno de entusiasmo…

«Ya guiaba con mayor seguridad y oprimía el acelerador sin miedo, gozando al ver cómo el coche se deslizaba velozmente y cuando entramos de nuevo a la Playa de Zacoalco mis clientes iban bien dormiÂdos y yo aproveché la oportunidad para detener el coche y descabezar mi siesta, pues otra vez los ojos se me cerraban de sueño. De repente desperté y ví que estábamos rodeados de gente de a caballo. Fue tal el susto que llevé que eché a andar el coche y hundí el acelerador hasta el fondo. AfortunadamenÂte el coche me respondió y pronto les cambié a los salteadores una nube de polvo de salitre por un nuÂtrido tiroteo, que de haber dado todos los disparos en el blanco nos hubieran dejado convertidos en coÂladeras.

«Escapamos a salvo de milagro, pero desgraciaÂdamente un disparo perforó el tanque de gasolina y sólo alcanzamos a llegar a Sayula, en donde nos presentamos al Cuartel para denunciar el ataque de que habíamos sido víctimas. El Jefe de la GuarniÂción militar, por toda respuesta, nos ordenó que nos quedáramos quietos, o nos mandaba fusilar por esÂcandalosos y allí nos quedamos, temblando de miedo, hasta que amaneció. Al fin nos dejaron ir y después de almorzar en una fonda fuimos a buscar quien arreglara el tanque de la gasolina. Después de dejar a las señoras en su casa de Sayula, seguimos de regreso hacia Ciudad Guzmán, a donde llegamos a las tres.

«Habían terminado ya mis increíbles aventuras, pero faltaba lo que yo más temía: enfrentarme a mi patrón y darle cuenta de mi fechoría, pero mi bonÂdadoso cliente, que me había tomado ley, no sólo pagó religiosamente el importe del viaje, sino que regaló otro tanto a mi patrón y todavía a mí me regaló cien pesos. No contento con eso, me recomendó con mi patrón, diciéndole que yo no sólo manejaba muy bien, sino que era muy valeroso y que yo les había salvado la vida. ¡Vaya!, pensé para mis adentros. Con suerte al miedo le llaman valor…

«Mi patrón recibió el precio del viaje sin mucho trabajo, pues mi cliente pagó sin discutir y todavía me regaló cien pesos. Después, mis compañeros de oficio se encargaron de la segunda parte y fui bautizado por ellos, como mandan los cánones choferiles. Así pasé a formar parte del gremio…

«Y no cabe duda que Dios estaba conmigo, pues esa misma noche debuté como chofer velador en turÂno[3]. Llegó al sitio una anciana, que me pidió la llevaÂra a un pueblo llamado Contla. En los límites de éste apareció un grupo de rebeldes o revolucionarios, cuyo jefe era hijo de aquella anciana. Este, después de inÂterrogarme y aconsejarme que de ahí en adelante tenÂdría que mantener la boca cerrada, me dio como paÂgo treinta pesos (se dice aprisa), pero para que nos demos cuenta de cuánto eran treinta pesos en esa époÂca, les diré que una res, ya fuera vaca, buey o toro, sólo valía la miserable cantidad de diez pesos y en los expendios de carne solía costar cinco centavos el kilogramo. Leyeron bien ¡Cinco centavos el kilo!…

«Estos viajes se sucedieron diariamente por todo un mes y en el último día sólo encontramos un individuo colgado en cada uno de los árboles que bordeaban la carretera.

«Tiempo después fui contratado en la compañía más fuerte del pueblo para suplir, por una semana, a un chofer que salía de vacaciones y esa semana se alargó a cuatro años, fecha en que se apoderó de mí la necesidad de emigrar a la gran ciudad de México.

«Llegué a ésta apenas cumplidos los dieciséis años. Era Jefe del Departamento de Tránsito, un General oriundo de Sayula, Jalisco. Así que me apersoné con él y ordenó que me examinaran, prueba que pasé exitosamente e ingresé como chofer de la entonces plácida ciudad de México.

«No cambié de oficio, pues para un individuo casi analfabeta este trabajo resultaba el mejor remunerado.

Continuará…

[1] Aquí hay una errata en el original, en donde se puede leer «pedía».

[2] Hay una notable fijación del autor de estas líneas por los viajes en carretera. Todas las aventuras le ocurren en una carretera. Desde el supuesto encuentro con los venusinos, el traslado de su padre moribundo a Zapotlán el Grande y esta aventura en la que aprende a manejar en un trayecto de más de 200 kilómetros. Finalmente está el escape, que más adelante veremos, en el que deja atrás a unos salteadores de caminos, bajo una intensa lluvia de fuego. Hay que observar que los posibles testigos de esta aventura, sus clientes y los trabajadores del camino, no presencian tan increíble prodigio. Unos por quedarse dormidos de borrachos, y los otros, como se verá, por alejarse justo antes de que el chiquillo tome el volante. Tampoco tendrán suerte los habitantes de la ciudad de Guadalajara, pues el muchacho deja estacionado el auto fuera de la ciudad y se interna a pie para buscar una dirección, ¡en lugar de hacerlo con el coche!

[3] Villanueva nació en 1912. Debuta, según él, como chofer velador a los 10 años, en 1922. Pero en la carta que le dirige a M. Gebé le dice que se inició en el oficio de taxista en 1931. Por lo menos en alguna de las dos versiones está mintiendo, tal vez en las dos, pero es más creíble que su aventura en la que aprendió a manejar la haya vivido a la edad de 19 años.

2 pensamientos en “Viaje a Venus en un plato volador. La increíble historia de Salvador Villanueva (6)”