El misterio de las centellas (1563)

Arago F. Sur le tonnerre. Annuaire au Roi par le Bureau des Longitudes. Notices Scientifiques p. 221 (1838). [Google Scholar]

El misterio de las centellas (1563)

Arago F. Sur le tonnerre. Annuaire au Roi par le Bureau des Longitudes. Notices Scientifiques p. 221 (1838). [Google Scholar]

El misterio de las centellas (1562)

Condiciones experimentales para la creación de centellas mediante descargas en el espacio de aire incrustadas en un campo de microondas

Ofuruton H, Kondo N, Kamogawa M, Aoki M, Ohtsuki Y-H. Experimental conditions for ball lightning creation by using air gap discharge embedded in a microwave field. Journal of Geophysical Research: Atmospheres. 2001;106:12367–12369. doi: 10.1029/2000JD900726. – DOI

Abstract

Se realizó un experimento para reproducir una centella mediante radiación de microondas y descarga eléctrica sin cavidad metálica. Cuando la energía de la descarga era alta, se producía una bola de plasma. Cuando existían microondas de alta potencia, se producía una bola de plasma incluso con una descarga de baja potencia. Debemos prestar más atención a los lugares con ondas electromagnéticas de alta potencia para observar centellas.

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2000JD900726

Un piloto de American Airlines comparte lo más «perturbador» que ha visto en la cabina

El capitán Steve reveló recientemente la cosa más «perturbadora» que jamás haya visto en la cabina durante su tiempo como piloto de American Airlines y compartió si ha visto o no un ovni.

31 de enero de 2026

Christine Younan Editora adjunta Servicio de noticias sociales

El piloto comentó sobre la «perturbadora» visión en la cabina (Imagen: Getty Images)

El piloto comentó sobre la «perturbadora» visión en la cabina (Imagen: Getty Images)

Trabajar como piloto puede parecer divertido, pero es extremadamente estresante, ya que la seguridad es una constante. Su trabajo no solo consiste en llevar a los viajeros y azafatas de un punto a otro, sino que también es importante que se mantengan alerta en el cielo.

Un piloto de American Airlines, conocido como el Capitán Steve, inició previamente una sección de preguntas y respuestas en sus redes sociales donde permite a sus seguidores responder a sus preguntas más urgentes. Y recientemente, alguien le preguntó a Steve sobre las cosas más extrañas que había visto en la cabina durante su tiempo trabajando en la industria turística.

Hablando con sus 426,000 seguidores en TikTok, compartió la pregunta: «¿Alguna vez has visto algo extraño o inexplicable mientras vuelas?» A lo que respondió: «Bueno, sí, más o menos. A veces las formaciones meteorológicas son un poco raras».

Sabes, creo que te refieres a eso de «¿alguna vez has visto un ovni?». No en el sentido tradicional de un ovni, sino que de vez en cuando estás volando y algo pasa a toda velocidad a tu lado, y normalmente es como un globo, como si hubiera un desfile infantil y pasara un globo de helio.

Pero Steve sorprendió a sus seguidores al admitir un avistamiento «perturbador». Añadió: «He visto drones pasar antes. Es inquietante».

«Y también cuando vuelas por las aguas marítimas canadienses, hay muchos de esos satélites y, a veces, el sol los ilumina en el punto justo y todos se iluminan. Y eso se ve extraño.

«Todos esos satélites están arriba y a veces aparecen y desaparecen, dependiendo de cómo les dé el sol. Y, de nuevo, puede que esté oscuro de noche donde estás, pero el sol les da desde todas partes y ahora no puedes verlo.

Y eso hace que se iluminen y no se iluminen. A veces parece que se mueven, pero no es así. En realidad, están quietos, y sí, eso es un poco raro.

Pero Steve recordó que lo más extraño es el fuego de San Telmo. Se trata de una descarga eléctrica continua y brillante (plasma) que aparece como una luz azul o violeta en objetos puntiagudos como mástiles de barcos, torres de iglesias o alas de aviones durante las tormentas.

Es causada por intensos campos eléctricos atmosféricos que ionizan las moléculas del aire, creando un espectáculo de luces inofensivo pero fascinante, que los marineros suelen considerar un buen augurio.

El piloto agregó: «El fuego de San Telmo es electricidad estática en el parabrisas de tu avión y cuando atraviesas ciertas condiciones climáticas, comenzará a crepitar y lo oirás, y parece ciencia loca.

«Es así en toda la pantalla y a veces hace un ruido tan fuerte que llama tu atención, pero no le hace ningún daño al parabrisas».

https://www.mirror.co.uk/lifestyle/travel/american-airlines-pilot-shares-most-36636726

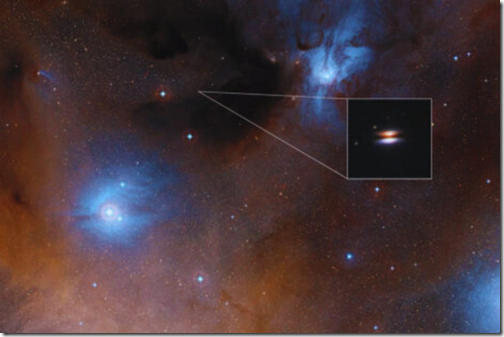

Parece una nave de ciencia ficción, pero es una fábrica de mundos. Así es el disco “Flying Saucer” donde los astrónomos han localizado las zonas heladas que inician la formación planetaria

A simple vista parece un objeto salido de una película de ovnis. En realidad, es uno de los mejores laboratorios naturales para entender cómo nacen los planetas. Un equipo internacional ha conseguido algo inédito: mapear en tres dimensiones las capas químicas de este disco y señalar exactamente dónde la materia empieza a congelarse.

Publicado el 6 de enero de 2026

Por Martín Nicolás Parolari

Hay objetos en el universo que parecen diseñados por un artista de ciencia ficción. El disco protoplanetario apodado “Flying Saucer” es uno de ellos. Una franja oscura en el centro, dos lóbulos luminosos a los lados y una simetría tan perfecta que cuesta creer que sea real. Pero lo es. Y, además, acaba de revelar algo crucial: dónde se congela la materia que da origen a los planetas.

Un disco visto de perfil que funciona como una tomografía cósmica

La mayoría de los discos protoplanetarios se observan con cierta inclinación. Eso complica separar qué ocurre en cada “capa” del sistema. El Flying Saucer, en cambio, está casi perfectamente de canto. Para los astrónomos, eso es oro puro.

Es como mirar un pastel por el costado en lugar de desde arriba. Se distinguen las capas. La altura. La estructura. La química. Y eso es exactamente lo que ha aprovechado un equipo internacional liderado por la astrónoma húngara Ágnes Kóspál, del Instituto Konkoly (HUN-REN), usando el sistema de antenas ALMA en Chile.

Un mapa químico en 3D del lugar donde se fabrican los planetas

El equipo no se limitó a fotografiar el disco. Cartografió más de una docena de moléculas que contienen hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno y azufre. Y no solo dónde están, sino a qué altura y a qué distancia de la estrella.

El resultado es, literalmente, un mapa químico tridimensional. Una tomografía del gas y el polvo que rodean a una estrella joven en la región de formación estelar de Rho Ophiuchi.

En algunas capas profundas, las temperaturas descienden hasta unos 20 kelvin. Eso son –253 °C. Frío extremo. Y ese detalle es clave.

Las “zonas de hielo” donde todo cambia

© Digitized Sky Survey 2/NASA/ESA.

© Digitized Sky Survey 2/NASA/ESA.

En esos rangos de temperatura, muchas moléculas dejan de estar en estado gaseoso y se congelan sobre los granos de polvo. Es lo que se conoce como líneas de nieve o zonas heladas. Y son fundamentales.

¿Por qué? Porque cuando los granos se recubren de hielo, se vuelven más pegajosos. Chocan, se adhieren, crecen. Es el primer paso para pasar de polvo microscópico a agregados mayores… y de ahí, con tiempo, a planetesimales y planetas.

En otras palabras: ahí empieza la construcción de mundos.

Deuterio, capas profundas y química que encaja con la teoría

El mapa también muestra algo que los modelos predecían, pero que hasta ahora costaba observar: una mayor concentración de moléculas con deuterio (hidrógeno pesado) en las capas más frías y profundas.

Es una confirmación elegante de que la química del disco no es caótica, sino estratificada, organizada por temperatura, radiación y densidad. La teoría encaja. Y cuando teoría y observación se alinean, en astronomía, es una fiesta.

Por qué esto importa más allá de este disco

El Flying Saucer es especial por su geometría, sí. Pero lo que se aprende aquí sirve para interpretar muchos otros discos que no tenemos la suerte de ver tan de perfil.

Hasta ahora, cuando se hablaba de “zonas de formación planetaria”, se hacía en gran parte por inferencia. Modelos. Simulaciones. Suposiciones razonables.

Ahora hay datos directos. Capas. Alturas. Temperaturas. Química real.

Una ventana lateral a la cocina del cosmos

Los discos protoplanetarios siempre se describen como “cunas de planetas”. Pero el Flying Saucer es algo más preciso: es una ventana lateral a la cocina donde se están preparando.

No vemos el plato terminado. Vemos los ingredientes. Las capas. El frío. El proceso. Y eso, en astronomía, es lo más parecido a espiar la receta del universo. Porque, al final, cada planeta empieza así: polvo, gas… y un poco de hielo en el lugar justo.

El misterio de las centellas (1561)

La ciencia fragmentada de las centellas (con comentario)

The fragmented science of ball lightning (with comment).

Turner DJ. Philos Trans A Math Phys Eng Sci. 2002 Jan 15; 360 (1790) 107-52. doi: 10.1098/rsta.2001.0921.PMID: 16210174