La ciencia poética de la Aurora Boreal

“Y ahora comenzó un despliegue que desconcierta toda descripción”.

19 de noviembre de 2022

Por Maria Popova

En la noche del 19 de febrero de 1852, un científico de la estación de New Haven del naciente telégrafo fue testigo de algo extraordinario:

Apareció una línea azul sobre el papel, que poco a poco se fue oscureciendo y agrandando, hasta que una llama de fuego siguió a la pluma y quemó una docena de grosores del papel preparado. El papel se incendió con la llama y produjo un humo considerable. La corriente disminuyó entonces tan gradualmente como había surgido, hasta que desapareció por completo, y entonces fue sucedida por una corriente negativa, que blanqueó, en lugar de colorear, el papel; ésta también aumentó gradualmente, hasta que, como con la corriente positiva, quemó el papel, y entonces disminuyó, para ser seguida por la corriente positiva.

El primer telégrafo era una tecnología electroquímica que utilizaba una corriente que pasaba por un papel recubierto químicamente para grabar un mensaje de una estación lejana. Las tormentas y otras perturbaciones eléctricas eran una interferencia conocida: una corriente de electricidad normal emitiría una chispa brillante al pasar del estilete al papel humedecido, pero no lo incendiaría y no produciría ningún color.

Esto era algo totalmente distinto.

Llegó en ondas de intensidad variable a lo largo de la tarde, interpolando entre la corriente positiva y la negativa con cada onda.

Los científicos sólo conocían un fenómeno en la naturaleza que se correspondía con este patrón: la Aurora Boreal.

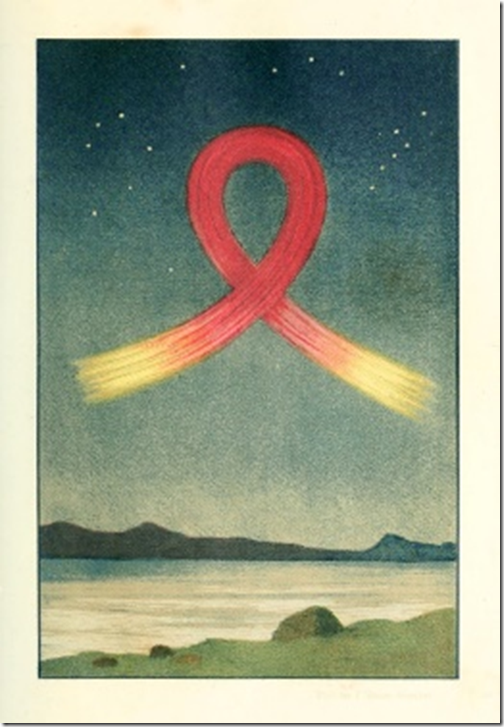

Aurora Boreal de Étienne Léopold Trouvelot, 1872. (Disponible como impresión y como tarjetas de papelería).

Aurora Boreal de Étienne Léopold Trouvelot, 1872. (Disponible como impresión y como tarjetas de papelería).

Más de dos milenios antes, a pesar de no haber viajado nunca lo suficientemente al norte de su hogar mediterráneo para presenciar este espectáculo de las latitudes más altas, Aristóteles había descrito el fenómeno en su libro de meteorología. Una descripción aún más detallada nos llega de Séneca, también cautivo de las latitudes más bajas durante toda su vida, que describió las auroras boreales en sus Cuestiones naturales, llamándolas Chasmata – abismos, grietas, huecos – del cielo:

Como una corona que rodea la parte interior del cielo ardiente, hay una hendidura como la boca abierta de una cueva… Un tramo del cielo parece haber retrocedido y, abierto, muestra llamas en lo más profundo. Todas ellas son de muchos colores: algunas son de un rojo muy intenso; otras tienen una llama débil y pálida; otras tienen una luz brillante; algunas pulsan; otras son de un amarillo uniforme sin que surjan descargas o rayos… Se ve que el cielo arde, cuyo resplandor es a veces tan alto que puede verse entre las propias estrellas, y a veces está tan cerca del suelo que asume la forma de un fuego lejano.

En 1865, una década y media después de haber publicado Moby-Dick, Herman Melville se animó a conmemorar la pacífica disolución de los ejércitos de la Guerra Civil con el exuberante simbolismo de las auroras boreales:

LA AURORA BOREAL

Por Herman Melville

¿Qué poder disuelve la aurora boreal

después de su juego acerado?

El observador solitario siente un temor

De la influencia de la naturaleza,

Como cuando se aparece,

Marcó su relampagueante surgimiento

En la fría penumbra –

Retiradas y avances,

(Como dallyings de la fatalidad),

Transiciones y realces,

Y el rayo sangriento.

El fantasma-huésped se ha desvanecido por completo,

El esplendor y el terror se han ido –

Presagio o promesa – y da paso

al pálido y manso Amanecer;

La llegada, la salida,

que se muestran como una maravilla…

Igual que el Dios,

decretando y ordenando

El millón de hojas que brillaron,

La reunión y la disolución –

La medianoche y la mañana.

Desde que los animales humanos vagan por las latitudes más altas del hemisferio norte, la flamante danza del cielo ha provocado asombro y maravilla en el alma. Pero durante la mayor parte de la historia de nuestra especie, no tuvo un nombre oficial, apareciendo en diversas mitologías y en las primeras obras de filosofía natural bajo diversas formas lingüísticas y exultaciones poéticas.

Imagen de “L’aurore boréale” de Selim Lemström, 1886. (Disponible como impresión y como tarjetas de papelería, a beneficio de The Nature Conservancy).

Imagen de “L’aurore boréale” de Selim Lemström, 1886. (Disponible como impresión y como tarjetas de papelería, a beneficio de The Nature Conservancy).

La Aurora Boreal fue bautizada por un improbable admirador: no Galileo, a quien a menudo se le atribuye erróneamente el término, sino el joven sacerdote, filósofo, astrónomo y matemático francés Pierre Gassendi (22 de enero de 1592-24 de octubre de 1655), el primer ser humano que presenció el tránsito de otro planeta (Mercurio) por la cara del Sol.

Profesor de filosofía aristotélica y experto en manchas solares (ennegrecimientos en miniatura de la fotosfera del Sol debidos a caídas de la temperatura de la superficie causadas por el flujo magnético), Gassendi llevaba mucho tiempo cautivado por la descripción que Aristóteles hacía de las auroras boreales y anhelaba verlas por sí mismo, para saborear su magia y elaborar su ciencia, sospechando una correlación entre la actividad de las manchas solares y los avistamientos de auroras.

En 1621, se dispuso a ponerse en el camino de la maravilla y se dirigió al norte. El azar le favoreció: fue uno de los periodos más activos de actividad auroral jamás registrados; a partir de unos años más tarde, las auroras boreales entrarían en un largo coma, para no volver a brillar durante casi un siglo.

Arte de Anne Bannock de Seeking an Aurora de Elizabeth Pulford

Arte de Anne Bannock de Seeking an Aurora de Elizabeth Pulford

Lo que presenció Gassendi, de 29 años, le pareció nada menos que la obra de un dios cósmico. Se encargó de bautizar la maravilla sin nombre, y era lógico que llevara un nombre divino: eligió Aurora, por la diosa romana del amanecer, y Borealis, por Boreas, el dios griego del viento del Norte.

Razonando que este fenómeno tiene lugar a gran altura y que sólo aparece cerca de las regiones polares frías, Gassendi dedujo una causa parecida a la de los parhelios, o sundogs, estallidos de luz que suelen aparecer en parejas alrededor de los 22° a la izquierda y a la derecha del Sol, causados por los cristales de hielo de la atmósfera que refractan la luz solar.

Aunque su hipótesis no era del todo correcta, fue el primer esfuerzo científico sólido para discernir una causa, y lo más cercano que cualquier ser humano había llegado a una explicación desde los albores de nuestra especie.

Arte de Sophie Blackall. (Colección personal.)

Arte de Sophie Blackall. (Colección personal.)

No fue hasta un siglo y medio después de la muerte de Gassendi que el polimático “filósofo natural” inglés Henry Cavendish -que vivió en una época anterior a la acuñación de la palabra científico– realizó observaciones medibles en 1790, estimando que la luz de las auroras se produce entre 100 y 130 kilómetros por encima del suelo. Más de un siglo después, en 1902, el físico noruego Kristian Birkeland realizó un experimento con un modelo magnetizado de la Tierra -una esfera conocida como terrella, que en latín significa “pequeña Tierra”- que colocó dentro de una cámara de vacío y bañó con chorros del recién descubierto electrón. Observó con placer cómo los campos magnéticos de la terrella dirigían los electrones hacia sus polos, iluminando la verdadera causa de las auroras boreales: partículas cargadas que fluyen a través del gas de la atmósfera superior. Hubo que esperar más de medio siglo, hasta 1954, para que se observaran los electrones reales en la Aurora Boreal mediante detectores a bordo de un cohete lanzado a los cielos polares.

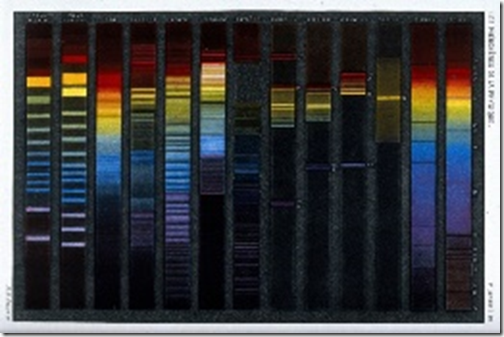

Aurora Boreal de “Aurorae: Their Characters and Spectra” de John Rand Capron, 1879. (Disponible como impresión y como tarjetas de papelería, a beneficio de The Nature Conservancy).

Aurora Boreal de “Aurorae: Their Characters and Spectra” de John Rand Capron, 1879. (Disponible como impresión y como tarjetas de papelería, a beneficio de The Nature Conservancy).

Y así se fue armando esta sinfonía de generaciones de maravillas en la composición: Las auroras son causadas por fluctuaciones en la corona del Sol que envían ráfagas de viento solar a través de la austera negrura del espacio vacío, ondulando a través de la magnetosfera de la Tierra. Magnetizadas por el viento solar, las partículas de la atmósfera superior por encima de ambos polos -en la que predominan el oxígeno y el nitrógeno- se excitan, absorbiendo energía de modo que los electrones saltan de un estado inferior a otro superior, o se ionizan, perdiendo un electrón.

Como cada elemento absorbe la luz de una porción diferente del espectro, y como su patrón de absorción cambia a medida que los átomos se excitan o se ionizan, vemos bandas de luz de otro mundo: la misma electroquímica por la que funcionan las luces de neón y las pantallas de televisión son fluorescentes. El oxígeno -el gas atmosférico dominante- adopta las longitudes de onda medias del verde (557.7 nm), deslizándose hacia el rojo rosado (630.0 nm) a medida que se excita; el nitrógeno ionizado colorea el cielo con las longitudes de onda más cortas del azul y el púrpura, mientras que el nitrógeno excitado arde en carmesí. Así, las auroras son principalmente verdes, con remolinos de color rosa y rojo hacia la parte superior, más prominentes cuanto más actividad magnética hay.

“Espectros de varias fuentes de luz, solar, estelar, metálica, gaseosa, eléctrica” de Les phénomènes de la physique de Amédée Guillemin, 1882. (Disponible como impresión y como tarjetas de papelería).

“Espectros de varias fuentes de luz, solar, estelar, metálica, gaseosa, eléctrica” de Les phénomènes de la physique de Amédée Guillemin, 1882. (Disponible como impresión y como tarjetas de papelería).

Durante las tormentas magnéticas particularmente feroces, el rango de actividad auroral, conocido como el óvalo de la aurora, se amplía a medida que la atmósfera de la Tierra se expande, enviando esos colores luminosos cada vez más alto en el cielo y cada vez más lejos de los polos, de modo que las auroras se hacen visibles en latitudes más bajas. Como el nitrógeno excitado y el oxígeno de baja densidad se elevan con sus tonos rosados, las auroras que se ven en latitudes más bajas tienden a estar dominadas por el rojo más que por el verde, hasta el punto de que un emperador romano envió una vez un ejército para ayudar a una colonia aparentemente en llamas, sólo para descubrir una aparición en el cielo.

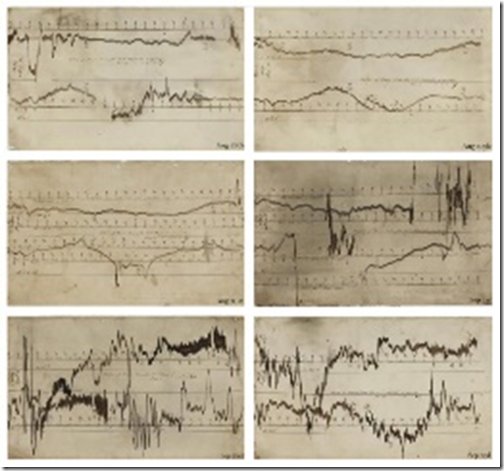

A finales del verano de 1859, las auroras surcaron los cielos de Nueva York y California, Jamaica y Roma, producto de la tormenta geomagnética más intensa de la historia, conocida como el Evento Carrington, en honor al astrónomo británico Richard Christopher Carrington, que observó la llamarada solar que la provocó; fue la primera observación registrada de una llamarada solar, una dramática erupción de radiación electromagnética en un punto concertado de la atmósfera del Sol, que fomenta un feroz viento solar.

Magnetogramas del evento Carrington registrados en el Observatorio de Greenwich (British Geological Survey)

Magnetogramas del evento Carrington registrados en el Observatorio de Greenwich (British Geological Survey)

Como la fotografía era aun joven, y como la grandeza de la aurora pertenece naturalmente a la categoría de lo no fotografiable, lo que hizo llegar el espectáculo a quienes no tuvieron la suerte de presenciarlo no fueron las imágenes sino los relatos líricos: el ojo de la mente, encantado y asombrado por el poder evocador de las palabras.

Un relato especialmente maravilloso, que superaba con creces cualquier fotografía en cuanto a detalles y matices de la imagen, apareció en el periódico de un pequeño pueblo de Alabama, haciendo por la aurora boreal lo que Annie Dillard hizo por el eclipse, o Virginia Woolf:

A la 1 de la tarde… toda la atmósfera hacia el sur se llenó de masas de luz blanca verdosa que parecían humo, de un fuego que ardía rápidamente, o nubes de cúmulo estrato en un estado de rápido movimiento de oeste a este, por lo que de hecho fueron tomadas por primera vez. Pero eran perfectamente transparentes, y las estrellas pequeñas eran claramente visibles a través de las más grandes. Conservaron la apariencia de nubes por poco tiempo, pero pronto se juntaron cerca del cenit y asumieron matices más brillantes. Y ahora comenzó un despliegue que desconcierta toda descripción: la luz se reunía en un foco, asumiendo las formas más fantásticas, exhibiendo los movimientos más excéntricos, dispersándose y recogiéndose con una rapidez que era casi desconcertante, y una belleza que no puede ser descrita. Varias veces una voluta u onda de luz blanca, como una bandera, se alejaba del más brillante de los focos… y desaparecía lentamente…

En el horizonte del oeste había un banco de nubes oscuras, y donde el arco entraba en contacto con éstas, era de un color rojo intenso; y de hecho siempre y dondequiera que apareciera una nube, por pequeña que fuera, allí la luz era de un rojo intenso – donde el cielo estaba despejado, el verde pálido y el blanco eran los colores predominantes. La luz estaba evidentemente detrás y más allá de las nubes, y el color rojo se parecía al de una puesta de sol nublada.

Hacia el Norte el aspecto era singular. El cielo estaba perfectamente despejado, y era de un intenso brillo metálico, con un claro tinte verdoso; y aunque la fuente de la luz estaba evidentemente en esta parte del cielo, no se veían allí formas o movimientos de luz…

La luz proporcionada por esta aurora era tan grande, que los objetos pequeños eran claramente visibles a grandes distancias. Se podía leer la letra de los periódicos al aire libre [por la noche] y muchas personas, confundiéndola con la luz del día, se levantaban y comenzaban sus actividades diarias antes de descubrir su error. Se asemejaba a la luz del amanecer y no proyectaba ninguna sombra. Continuaba, con diferente brillo, hasta que la luz del día la oscurecía.

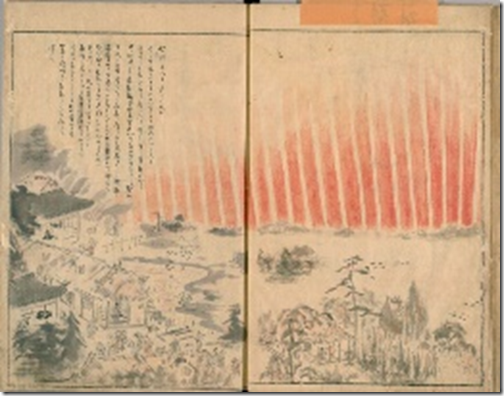

Lo que los seres humanos han presenciado más allá del alcance superficial de la historia registrada nunca lo sabremos, pero sí sabemos que una descripción detallada de una aurora de baja latitud aparece en el primer capítulo del libro bíblico de Ezequiel. En nuestro propio siglo, los científicos han utilizado registros históricos y herramientas modernas para descubrir que el Evento Carrington no fue ni mucho menos único: nuestro planeta ha sido durante mucho tiempo espectador y sujeto de los dramas iónicos de su estrella. En la última semana del verano de 1770, una intensa tormenta magnética envió auroras hasta Japón. Un siglo más tarde, a principios de febrero de 1872, otra feroz llamarada solar coloreó con su arremolinado resplandor los cielos de Egipto, el Caribe e incluso las zonas del sur de África. Es posible que Aristóteles y Séneca vieran de primera mano las auroras.

Dibujo de un testigo ocular de una aurora vista en Japón en septiembre de 1770. (Disponible como impresión y como tarjetas de papelería).

Dibujo de un testigo ocular de una aurora vista en Japón en septiembre de 1770. (Disponible como impresión y como tarjetas de papelería).

En consonancia con la meditación poética del físico ganador del Nobel Richard Feynman sobre la relación entre el conocimiento y el misterio, siento que la ciencia -este trabajo de fuerzas inmensas a través de distancias inmensas, este trabajo de la imaginación humana a través de un linaje de mentes sedientas de verdad- sólo magnifica la magia del espectáculo celeste. De repente, nos sumergimos en una conciencia deslumbrante de nuestros orígenes cósmicos y de nuestra conexión con los demás, cada uno de nosotros un eslabón en la cadena ininterrumpida del tiempo que se remonta a Gassendi, al primer animal humano que miró la tormenta de colores y se quedó quieto de asombro, al Big Bang que produjo las partículas que rugen en el cielo nocturno. Cada vez que jadeamos ante una aurora, nuestros pulmones inhalan moléculas de aire hechas de átomos forjados en las primeras estrellas, y nos quedamos maravillados con la realidad, la única forma que merece la pena vivir.